عدنا من الجونة بخوف أكبر..

سافرنا في مغامرة، وعدنا وقد أصبحت مقامرة..

هكذا شعرتُ بعد تداعي الأخبار عن إصابات نجوم وأصدقاء وزملاء بالفيروس اللعين، وتحولت الجونة إلى بؤرة بعدما كانت جنة تجريب التحدي الجماعي..

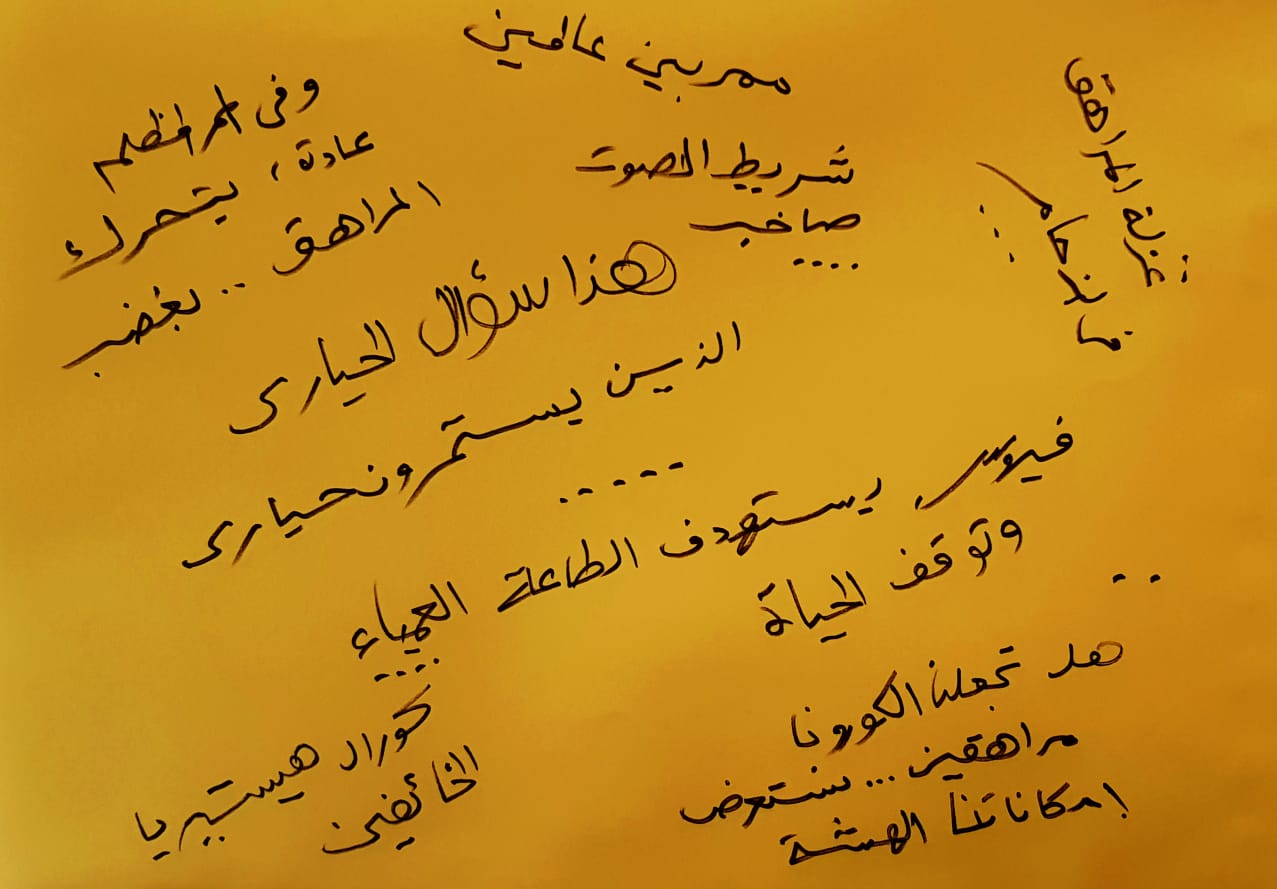

ومع أن نسبة الإصابة بالفيروس كانت في حدود المقبول والمنطقي في تجمع كبير في مكان واحد، فإن كورال هيستيريا الخائفين المنتشر في مصر منذ سنوات، وكالعادة، ألقى باللوم على الجميع: المهرجان والضيوف والأفلام..

الخوف في مراحله الهيستيرية يبدو انتصارًا للفيروس..

لماذا نقبل بعودة المصانع والدواوين الحكومية والمدارس، ونرفض عودة المسارح والسينمات والمطاعم والبارات..؟

هل نعذب أنفسنا بالامتناع عن المتع خوفًا من عقاب ميتافيزيقي ينتظرنا من فيروس يستهدف الطاعة العمياء، وتوقف الحياة…؟

…

هذه أسئلة الحيارى الذين يستمرون حيارى..

…

لماذا دائمًا في بداية الأزمات الأكبر من طاقتنا العادية علي التحمل، نتخلى أولاً عن مساحة المتع والملذات ؟

هل ما يزال هناك في الوعي النائم بذرة تقول إن المرض عقاب، والوباء غضب من السماء؛ غضب نستعيذ منه بالهروب من مجال المتعة؟

…

الأفكار تتداعى على رأسي؛ ربما لمقاومة هواجسي بالخوف من الإصابة.. أو لأنني منذ هجوم الكورونا وقعت في فخ الدفاع عن الحياة بتوقيف الحياة نفسها..

…

طبعًا كورال هيستيريا الخائفين لا يتردد كما أتردد أنا.. التردد رفاهية أحاول التمسك بها.. أخاف من اليقين خوفي من الموت..

…

الكورونا أتت لتكمل دخولنا مدار الخوف…نعم بالضبط؛ لسنا في جمهورية الخوف.. لكننا في مدار الخوف.. في كوكب مغلق علينا.. نتبادل المشاعر كما نتبادل السجائر المهربة في لحظات الأزمة…نخفي السجائر ، لكن رائحتها لا تغادرنا..و الفيروس اللعوب يمارس شراسة غريبة رغم تفاهته؛ ليؤكد لنا أننا لسنا قادرين على مغادرة مدار الخوف إلا بالموت..

…

كورال هستيريا الخائفين.. الصوت الذي يوحدنا جميعًا.. أولئك المطمئنون بالانصياع التام للقابض على السلطة، أو تلك الأقلية المتمردة.. الذين تحاصرهم أصوات جوقة الببغاوات المتوحشة.. ترنيمة الكورال تنتشر وتنتشر حتى تصبح نشيدًا جنائزيًّا للزمن الذي عشناه.. لا شيء سيعود كما كان.. لا شيء.

…

وبهذا الصوت /النشيد؛نستقبل أي شيء، ونواجه حياتنا التي تمر أمامنا كما مرت علاقة المراهق الذي نسمع صوت حبيبته يشكو من قلة الحيلة والعجز عن رؤيته حتى أنها أوشكت أن تنسى ملامح وجهه..

المراهق في فيلم “ستاشر”.. أضاف إلى حيرتي أطنانًا من المشاعر المتضاربة.. هل شعر بالانتصار وهو يهرب تحت خيمته/النقاب ليري وجه حبيبته ميتًا.. كي لا ينساها؟وهل تذكرها في لحظة التخشب التي لن تعود منها، يعني شيء بالنسبة للحب؟ لحظة وداع قصيرة؛ خاطفة وسط طقوس الأنين المتكرر؟ ما أهمية الوداع مع الموت؟

…

الفيلم يحمل اسمه عمر المراهق؛ ستاشر.. بعد فيلم “خمستاشر”، الذي يحكى قصة مراهق آخر في رحلة اكتشاف أخرى أقل خطرًا، لكنها أكثر ثقلاً، حين يكتشف المراهق خلو العالم من الأب والأم.. والعائلة، وأنه بعد حادث سير مميت، أصبح وحده مع طفل رضيع.. ندخل الفيلم من منتصف الحكاية؛ تقودنا المشاعر التي نصطادها دون كلام، وحدنا سنتتبع رحلة المراهق ابن الخامسة عشر لتلبية احتياجات الرضيع الذي لا يعرف سوى اكتمال رغبته؛ الطعام ونظافة الجسد.

نهاية قصة المراهق في “خمستاشر” هي لمسات من يديه لليد الصغيرة لأخيه.. إعلانًا برفقة قادمة في رحلة صعبة.. تغلفها رقة قادمة من حاسة اللمس لا الكلمات المغسولة بالعواطف.. الحوار هنا سينمائي بالكامل.. تتقصى وجوده عبر حاسة النظر.. سيفوتك كثيرًا إذا لم تتبع الحواس التي يتشكل بها عالم الشخصيات..

…

ماذا سأفعل وأنا وحيد في عزلة الخوف من الكورونا، وأواجه هشاشتي وحيدًا؟…

مشاهدة الأفلام الآن خطر.. بخاصة أن الكورونا تضعنا أمام اجتياح مشاعر أولية…وهذا ما يفعله سامح علاء في “ستاشر” و”خمستاشر” ( وتمنتاشر اسم فيلمه القادم ويكمل به السلسلة) ؛ يعيدنا إلى اكتشاف حدود الذات والعالم، كما يفعل المراهق.

…

تذكرت الآن رواية أحبها جدًا، وأعدت قراءتها مؤخرًا؛ “الحارس في حقل الشوفان” للكاتب الأمريكي جيروم ديفيد سالينجر.. وكلما قرأتها اشعر بالأحراش القاسية التي يخوض فيها مراهق يكتشف العالم دون غطاء أبوي عائلي.. ودون ألعاب الطاعة التي تنتهي بالانصياع لترضى عنه آلهة الأرض وكهنتها.. رحلة تقودها الحواس.. التي تكسر المقولات الجاهزة.

…

هل تجعلنا الكورونا مراهقين نستعرض إمكاناتنا الهشة في مواجهة توحش العالم؟ماذا تفعل بحواسنا..؟

…

فيلم سامح علاء فاز بالسعفة الذهبية للأفلام القصيرة في مهرجان” كان”؛ وهذه هي المرة الأولى لفيلم ومخرج مصري.. فرحنا قبل أن نشاهد الفيلم.. لماذا؟ هل نشتاق إلى إنجاز جماعي؟

نحتاج إليه؟ ماذا يعني الشعور بالفخروالطنطنة؟ هل هو توسيع لمجال حركةجديدة؟

هذا ما يمكن ملاحظاته في دأب مجموعات إنتاج السينما في الإسكندرية، وقد عرفت منهم مؤخرًا مارك لطفي؛ وهو مع شركاء (محمد تيمور وآخرون) ، يقدمون نفسًا في السينما يتجاوز الثنائيات الشهيرة؛ (تجاري-مهرجانات).. و(المينستريم-المستقلة).

…

المراهق في رحلته يكشف كم يعيش غريبًا؛ في مدينة موحشة.. الشوارع والبيوت والناس والبنايات.. المشي في الشوارع، والتكدس في المواصلات.. وحتى الذين ينتظرون توديع الحبيبة الصغيرة.. كلهم شاردون، انغماس ملول في الطقوس.. صمت لا تقرب منه الدهشة.. صمت يشبه وحشة القبر كما تذكر في حكايات إثارة الرعب من الموت.

العين التي تروى لنا ليست عين المراهق.. هي عين مراقبة لديها حساسية تتجاوز سرد أحداث؛ أو ادهاشنا بالغريب والمثير من اختفاء الحبيب الحزين في نقاب مسروق من حبل غسيل.. كل لقطة تظهر جانبًا من وحدته في هذه المتاهة المنظمة، التي نسميها مدينة.. التصميم الأساسي في الفيلم هو فضاء عزلة المراهق في الزحام.

…

المراهقة ممر بين عالمين…

وفي الممر؛ المظلم عادة، يتحرك المراهق بغضب غير مفهوم لا من الآخرين، ولا منه.. يتحرك بملل من هذا العالم الراكد، المستقر على مآسٍ، والراكد مثل بركة اعتادت العطن.. وفي الممر تقود الغريزة ملامح عقل في مرحلة التشكل.. وهذا يجعل المشاهد يلهث خلف مغامرة المراهق التي لا يعرف هدفها.. لماذا يتخفى؟ وكيف ستنتهي؟ العين التي تروي حوَّلت الممثل إلى موضوع توثيقي.. محايد.. لم تقترب منه ليسحبنا إلى عالمه الداخلي.. وحافظت على المسافات؛ لنراه وحيدًا في متاهة الشوارع والسلالم.. وبين صفوف النساء في طقوس تفصل بين الرجال والنساء.. هو في الجانب النسوي الآن، ويمكنه الاقتراب من سرير حبيبته في موتها بعد أن كان الجسد ممنوعًا عليه في حياته.

…

شريط الصوت صاخب، تضيع فيه الأصوات الداخلية للمراهق في مغامرته.. أنفاسه لم نسمعها، وبالطبع عيناه كانتا مختفيتين تحت النقاب.. لم يبق له سوى لمسات عابرة.. وإدماج المشاهد الذي يعبر الممر معه ليتخيل نفسه تحت النقاب، في اللقاء الأخير مع حبيبته.

…

أحيانًا لا أفهم التصنيف حسب مدة الفيلم؛ التقسيم انتقل من عالم الرواية إلى السينما.. تصنيف من صنع النقاد ومن أجل راحتهم في تصنيف الأفلام.. الفيلم القصير هو كل فيلم أقصر من ٦٠ دقيقة.. بالنسبة لي الفيلم القصير هو لحظة مكثفة؛ لقطة مكبرة؛ وليست العالم كاملًا، ليتحمل الثرثرة وسط السرد الذي يعد بالدهشة.

…

الثرثرة؛ جميلة أحيانًا لسد ثغرات وفجوات في أرواحنا..

مثل السائق الذي أمعن في وصف علاقته الجيدة بتطبيق دليل المشي في المدن المعروف باسم GPS.. وفي منتصف الوصف المسهب أقحم حكايته مع شيرين رضا التي ظهرت له فجأة بينما كان في سباق مع الزمن ليصل إلى مكانه، و”كسر عليها”، وعندما لحقت به واكتشف مَن تكون اعتذر لها جدًا.. واكتفت هي بعتاب بسيط ونصيحة “لا تكرر ذلك”..

وصل السائق إلى هذه النهاية السعيدة مع وصولنا إلى مكان عرض الفيلم الذي كنت أريد اللحاق به، ونزلت وأنا أشكره على الدقة، والسرعة، واللطف، وأتمنى له التوفيق؛ حتى غادر المكان مبتسمًا.. ونظرت حولي لأكتشف أنني وصلت إلى المكان الغلط.

…

تخيَّل لو كان سامح علاء أغرقنا في تفاصيل عالم المراهق الحزين؟ أو في تفاصيل شارحة لوحشة المدينة من حوله؛ كان سيصنع فيلمًا طويلًا، لكننا كنا سنفتقد تلك اللمسة الكهربائية.

خيَّل لو استجاب للقواعد المجيدة للنجاح وقال كل شيء، مستلهمًا كتالوج الإتقان؟

كنت سأسمعه جملة: ”.. لكن الحدس لن تجده في الكتب”؛ توقفت أمامها كأنها السبب الوحيد لمشاهدة سبع حلقات كاملة من مسلسل ”مناورة الملكة” (ترجمة نتفيلكس) وهي ترجمة غير دقيقة للاسم المستوحى منج (Queen gambit)عالم الشطرنج

الحدس هي توليفة لاوعي ووعي يخصان تجربة الفنان/الكاتب/الشاعر وبه يرتب عمله وفق هندسة بلا خطط محكمة….

وبالحدس (الذي كانت التفسير المنطقي لنزق الشعراء في القصائد..) هو جسم اخر يرى به الفرد العالم ، وبه يلتقط إشارات وعلامات تخص المرء وحده…

المخرج في “ستاشر” رسم حدود عالمه ؛ثم ترك مساحة للإرتجال (خاصة في الحوار و الحركة) …كأنه أدخل الممثلين عالمه الخيالي(المقتطع أساسا من الواقع الكبير و الممتد إلى ملا يمكن إدراكه..)

…هذه اللعبة/الفن تشبه اصطياد الأشباح…

…

المغامرات تمنح للسينما معنى أكبر من كونها صناعة ثقيلة..

حلو أن يكون فن السينما هو وريث الاجتماع الإنساني بكل العبل التاريخي، والأحلام التاريخية، والنوازع المعلقة بين الخيال والواقع.. مثل السحب والغيوم التي ظهرت في سماء الجونة تلك العصرية العابرة، وبدت السماء فيها وكأن أبوابها المتخيلة مفتوحة.. لا من أجل تحقيق شيء؛ بل من أجل أن يتسع عالم نحن محبوسون فيه مثل سمك في حوض زينة.

…

في السينما اتساع يجعلك تنتظر التجريب بقدر ما يحترم الآخرون التقاليد…. الحرفة.. المفاجأة في السينما باب مفتوح؛ دونه ستدخل السينما المتحف كما دخلت الفنون الشعبية السابقة على مغامرة لوميير.

…

السينما ليست فنًّا تعبيريًّا فقط.. مثل الحكي والرقص وغيرها من فنون امتصتها السينما؛ لكنها أضاف إليها عنصرًا لم يكن من الممكن توافره قبل الثورة الصناعية، ومن المنتظر، مع ثورة الديجيتال، أن تذهب السينما إلى مكان آخر.

…

مكان آخر..

مكان آخر؛ هذا أحلى ما في السينما.. لكن السينما سرعان ما تتحول إلى مصنع أنماط.. وعي في قوالب.. ويسقط الكثيرون في الفجوة بين لسعة التجريب ونشوته، وبين ضراوة الصناعة وصرامتها…

بينهم جيرار دي باردو…

…

أحببت جيرار دي بارديو في أول بحثي عن شيء ما خارج الدائرة المغلقة.

كانت السينما المصرية تعيد إنتاج نجوم وحالات هوليوود..

الاستنساخ مؤرق بشكل غريزي.. كيف نهرب من هذا الانسجام المفروض بقوة المال والعقول الباحثة عن ضمان النجاح بإنتاج “النسخ مضمونة النجاح”.

جيرار دي بارديو؛ مسكين تاه في البحث عن حكايات كبرى يسكت به العواء الداخلي.. قلِق يخاف من عدميته فيلجأ إلى القصص الكبرى.. الكتل الثقيلة؛ ينتقل بين الديانات ويتعاطف مع المضطهدين دون أن يكمل حكايتهم؛ فيدعم الهولوكوست وينسى ما فعله مستثمرو المأساة.

والنتيجة أنه أصبح في لحظة تكريمه في الجونة، مجرد “داعم للصهيونية”، وهو ما التقطته بسهولة جماعات رفض التطبيع مع إسرائيل التقليدية، واختصرته في “لافتة التطبيع”، ووضعته في مفرمة الهجوم، وهذا يندرج في الخوف من كسر الإجماع السابق على رفض تحويل الاتفاق الرسمي بين الحكومات، إلى عملية طبيعية.

وهذا الخوف يمنع تطوير الأفكار؛ لأنه يتطلب فقط الوقوف على المتراس، والبقاء في الخندق، وتحويل الموضوع كله إلى مستواها الأولي (الثأر والانتقام من العدو) بكل الحمولات الأخلاقية غير المدروسة، أو دون قاطرة للأفكار تمنح حياة جديدة لرفض إسرائيل..

إسرائيل ليست مجرد عدو انتهت عداوته مع توقف معركة حربية؛ وتوقيع معاهدة سلام؛ ولا مجرد خصم نكرهه ونسعى للانتقام منه؛ في حرب دينية أو قومية.

إسرائيل آخر بؤرة لإجرام بشري اسمه الاحتلال الاستيطاني العنصري..

وهذا عار لا يزول بزوال بروباجندا “والله زمان يا سلاحي”.

…

الفكرة أكبر من رد الفعل.. من جناح في كورال هيستيريا الخائفين..

…

المهرجان لم يجد ردًا على الهجوم بكلام أو أفكار؛ ولم يجد المتحدث باسمه سوى اتهام المعترضين بالتفاهة، و”تأييد الإخوان” (وكأنه بلاغ ضد المخرج علي بدرخان أحد كبار المعترضين).

…

جيرار مسكين؛ لم يملك خفة روح وذكاء مارادونا الذي يتفاعل مع الحكايات الكبرى ولا يكتفي بالسير تحت مظلاتها.. مارادونا تعاطف مع الهولوكوست، لكنه اكتشف بشاعة الاحتلال..

انتقال خفيف..

لاعب..

لكن جيرار ثقيل؛ لم يجد كلامًا ولا أفكارًا يعزز بها الهروب من الاستنساخ، وهو ما جعله سجين البؤس، كما لم أتوقع عند محبتي الأولى.