في السابع من أكتوبر 2002 نزل إلى دور العرض المصرية فيلم لم يكن مقدرًا له سوى أن يكون واحدًا آخر من موجة أفلام كوميدية حققت نجاحات مدهشة لممثلين شباب مغمورين، ودفعت منتجي السينما إلى التنافس بتقديم مزيد من الوجوه الجديدة من “المضحكين” لتلبية احتياج جمهور متعطش للضحك، ومشاهدة أبطال ونجوم من نوع مختلف يتسمون باللابطولة وبالحماقة والسذاجة والجبن وقلة الحيلة.

الفيلم الذي حمل اسم “اللمبي” ولعب بطولته الممثل محمد سعد توسط ذروة الموجة الكوميدية (التي امتدت من 1998 إلى 2005 تقريبًا،على مدار المدة الرابعة من حكم مبارك، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي خلال فترة حكمه الخامسة، والتي حفلت بالاضطرابات منذ 2006 وانتهت بخلعه في 2011).

جسَّد “اللمبي” خصائص هذه الموجة بأكثر قدر من الإفراط، ووصل بنجاحها والجدل المثار حولها إلى أعلى نقطة، وقدر لهذا الفيلم الذي لم يكن سوى حجرًا إضافيًّا في البناء أن يصبح حجر الزاوية وأبرز معالم هذه المرحلة سينمائيًّا (واجتماعيًّا)، إذ حقق إيرادات هائلة (22 مليون جنيه تعادل بمقياس التضخم اليوم نحو 120 مليون)، وشن عليه وابل من الانتقادات والاتهامات ومحاولات المنع غير مسبوق، وأصبح حديث الناس لأسابيع وشهور مثيرًا الحماسة والخلاف أينما ذكر اسمه.

“كأن الهجوم على “اللمبي” يصب في طاحونة شباك التذاكر”، كما كتب الناقد كمال رمزي بعد نحو شهرين من الضجة التي أثارها الفيلم (مجلة “سينما”- ديسمبر 2002)، وهو واحد من قلائل جدًا حاولوا أن ينصفوا الفيلم وأن يقيموه بموضوعية (أغلب ما كتب عن “اللمبي” كان قدحًا وذمًا وشتائم لا نقدية، وفي حالات نادرة، كما في حالة صافي ناز كاظم ومصطفى درويش، كان مدحًا مفرطًا أقرب للشماتة في منتقدي الفيلم والأفلام التي يمتدحونها).

يواصل كمال رمزي في مقاله المذكور ملاحظاته الدقيقة لردود الفعل على الفيلم “كلما زادت الشتائم الموجهة له، تضاعف عدد مشاهديه. ومع امتلاء الصفحات الفنية بالهجائيات، تكتظ صالات العرض بالرواد، وبينما يوصف الفيلم بالإفلاس، تنتفخ جيوب منتجيه وموزعيه.. كما لو أن ثمة علاقة عكسية مطردة بين النقد القاسي، الرافض بشدة لفيلم، والترحيب الحماسي، الواسع به”.

في تاريخ السينما المصرية نماذج كثيرة لهذا الاستقطاب الشديد في الآراء، وهناك حالات صارخة مثل أغاني أحمد عدوية ومسرحية “مدرسة المشاغبين” وفيلم “خلي بالك من زوزو” وأعمال نجوم بعينهم مثل نادية الجندي وعادل إمام. والاستقطاب الذي أثاره فيلم “إسماعيلية رايح جاي” الذي فتح الباب أمام موجة المضحكين الجدد في 1998 لم يكن بعيدًا عن أجواء “اللمبي”، ولكن في حالة “اللمبي” كان هذا الاستقطاب أكثر وضوحًا وعنفًا.

من الأوصاف التي قيلت عن الفيلم: “كارثة”، “لا فيلم”، “مبتذل، وسفيه وبذيء”، “ليس له مثيل في التدني والتردي والتفاهة”، “جريمة مكتملة الأركان”، “مسخ”، “نكسة السينما المصرية في الألفية الثالثة”، وطالب البعض بمنع تصديره للخارج، بزعم أنه يسئ لسمعة مصر، وقام مدير الرقابة آنذاك الدكتور مدكور ثابت بتشكيل لجنة “شورى” من المثقفين والفنانين للبت في الأمر، فيما حاول البعض الآخر إيقاف عرضه المحلي، وطالبوا المسؤولين بالتدخل.

بعد مرور 20 عامًا، “اللمبي” أحد كلاسيكيات الكوميديا المصرية، تتبارى الفضائيات وقنوات القرصنة العربية على بثه، دون أن يثير اعتراض أو حساسية أحد، وتحولت معظم عباراته إلى “مأثورات” كوميدية شعبية، وهو يبدو الآن كما لو كان قادما من “روائح الزمن القديم” محملاً بنوستالجيا نهاية التسعينيات ومولد قرن وألفية جديدين.

لماذا حقق “اللمبي” كل هذا النجاح وأثار كل هذه الاعتراضات؟ وهل يخفي الجدل والاستقطاب اللذين تسبب فيهما أكثر من مجرد الاختلاف على تقييم فيلم؟

ما الذي رآه منتقدو الفيلم وتسبب لهم في هذا الانزعاج الشديد؟

حارة “وحشة”….

لعقود طويلة كانت الحارة موقعًا مقدسًا في السينما المصرية منذ أن صارت رمزًا في فيلم “العزيمة” (كمال سليم، 1939) لطيبة وشهامة ووحدة “أبناء البلد” في مواجهة الباشوات والمتفرنجين، ويمكن تتبع هذه الصورة عبر أفلام مثل “فاطمة” (أحمد بدرخان، 1947)، و”شارع الحب” (عز الدين ذو الفقار، 1959)، و”زقاق المدق” (صلاح أبو سيف، 1963)، و”خلي بالك من زوزو” (حسن الإمام، 1972)، إذ كانت تتسم بالمثالية المفرطة، ثم عبر أفلام الفتوات خلال الثمانينيات مثل “الحرافيش” (حسام الدين مصطفى) و”الجوع” (علي بدرخان)، وأفلام مخرجي الواقعية الجديدة التي امتدت إلى التسعينيات وقدمت صورًا تعبر عن التغيرات الحادة (حسب هذه الأفلام) التي أصابت الحارة الشعبية.. ولكن حتى عندما كان صناع الأفلام يعرضون مثالب الحارة وسلبيات سكانها كانت هناك دائمًا لحظات من الإفاقة الختامية التي تستيقظ فيها الصفات “الأصيلة” لأهل الحارة متغلبة على ما طرأ عليهم من سلوكيات وأخلاقيات دخيلة. وتبين مي التلمساني في كتابها “الحارة في السينما المصرية- المشروع القومي للترجمة – 2014) أن السينمائيين المصريين وظفوا المكان الشعبى من أجل التغني بالوطن وتحفيز الجماهير وتقديمهم بصورة تتعارض وتلك التي شاعت عن الطبقة الأرستقراطية على الشاشة. فالمكان الشعبى يتميز أخلاقيًا عن الحي الراقي، ويعكس ثنائية أولاد البلد الطيبين في مقابل أبناء الذوات الأشرار، كما نجد في فيلم «العزيمة» على سبيل المثال.

تكتب مي التلمساني “قدم فيلم “العزيمة” أول نموذج لقالب سينمائي يربط بين الحي الشعبي والهوية الوطنية، وأعادت الأفلام توظيف التالية هذا القالب وسار السينمائيون على نهج كمال سليم الوطني وحاولوا شحذ الجمهور ضد أي شكل مضاد من أنماط الهوية، أي ضد الآخر الذي قد يمثله المصري الخائن الفاسد أو الحكم الملكي أو المحتل البريطاني في الأربعينيات، أو ضد النظم الراسمالية الأوروبية والأمريكية في الخمسينيات والستينيات، أو ضد أساطين الانفتاح الاقتصادي والسياسي الساداتي في السبعينيات والثمانينيات أو المليارديرات والشركات متعددة الجنسيات التي استشرى خطرها مع ظهور خطاب العولمة الاقتصادية والثقافية في أواخر القرن العشرين”.

يخرج فيلم “اللمبي” على هذا التقليد الراسخ، ويقدم حارة تسودها العشوائية وعدم التجانس والعدائية، ولا يقدم ولو شخصية واحدة تمثل النموذج “المثالي” لسكان الحارة الشعبية، كما فعلت أفلام سابقة تناولت سلبيات الحارة. ويلاحظ كمال رمزي في مقاله سابق الذكر أن الحارة في الفيلم “خالية من السكان، ليس بها ورشة نجارة أو إصلاح سيارات، ليس بها مخبز أو بقالة أو صالون حلاقة أو دكان كواء؛ وبالتالي لا نرى فيها نماذج بشرية فيما عدا الذين يدورون في فلك اللمبي” إنها “حارة فقيرة بشريًّا إلى حد بعيد، مما أدى إلى غياب الإحساس بالدفء الإنساني من ناحية، وخفوت الإدراك الاجتماعي من ناحية ثانية”.

يشعر اللمبي بالاغتراب والنفور داخل حارته، وليس له صديق واحد فيها باستثناء “عم باخ”؛ عازف الكمان العجوز الذي يبدو أكثر اغترابًا وعدم ألفة مع المكان أكثر من اللمبي نفسه. وينطبق الأمر نفسه على شخصية الأم (فرنسا) التي تؤديها عبلة كامل، والتي تصدح يوم فرح اللمبي بأغنية تقول كلماتها “يا ساتر استر من دخول الحارة.. دي حارة وحشة والنسوان قرارة. يا ساتر استر من دخول الحتة.. دي حتة وحشة ونسوانها سكة..”. ربما تكون صورة الحارة في فيلم “اللمبي” غير صادمة في حد ذاتها، ولكنها تمثل الخلفية التي تدور عليها أحداث وحوارات وشخصيات الفيلم الصادمة.

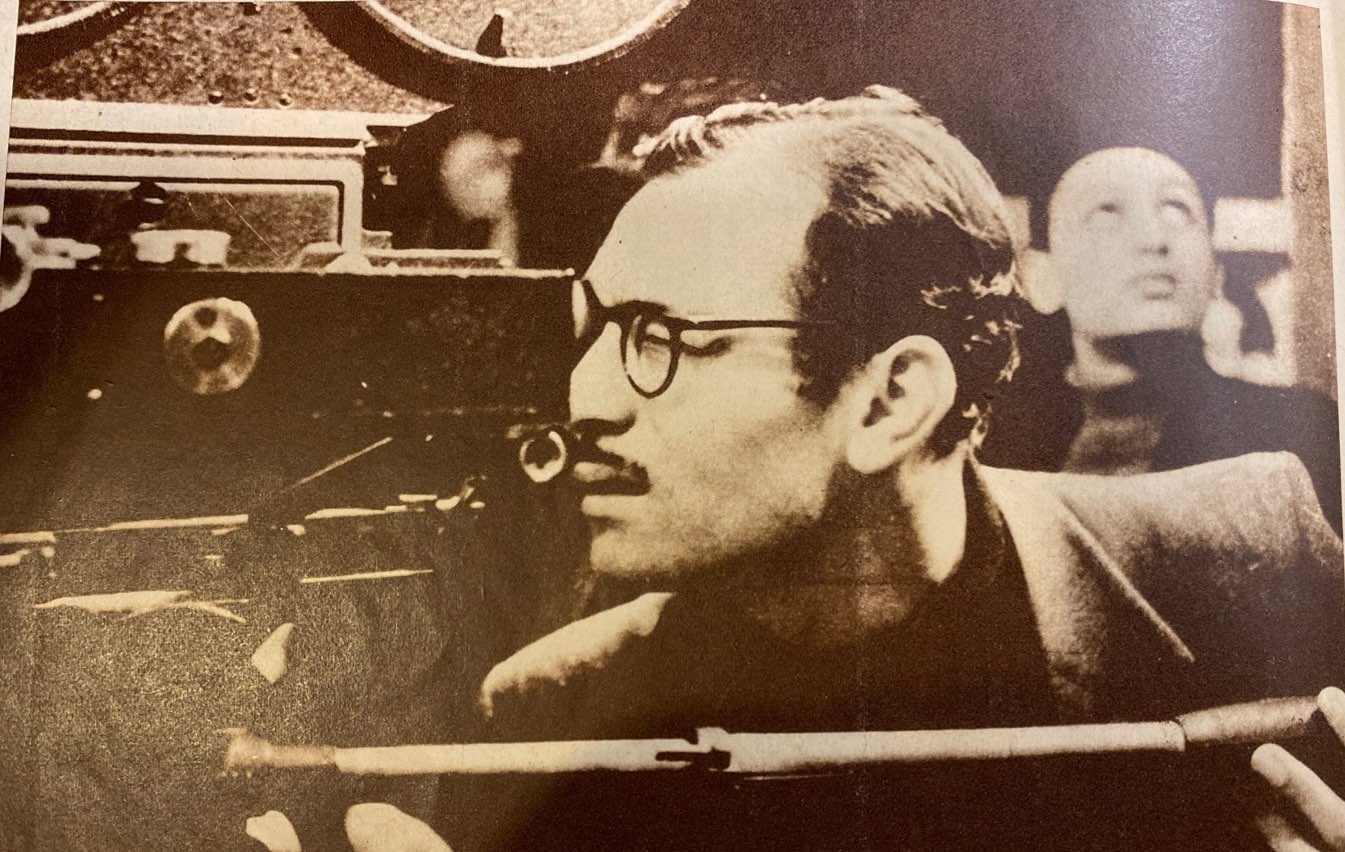

المخرج كمال سليم ينظر عبر الكاميرا إلى مشهد من فيلم العزيمة

أرق اسمه العشوائيات…

تكتب فيروز كراوية في كتابها “مباني الفوضى.. سينما العشوائيات بين عقل طبقة وعقل نظام” أنه خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي “تم إقصاء ساكني العشوائيات عن الخطاب العام السائد بصورة منظمة، واتفق الإعلام الرسمي والمستقل لاحقًا على الحديث عنهم كتهديد محتمل وكامن للطبقات الوسطى، حيث ينقسم هؤلاء إلى إرهابيين وبلطجية غالبا!”. ولكن في الوقت نفسه زاد عدد الأفلام التي تتناول ظاهرة العشوائيات بشكل ملحوظ، ويتناول كتاب فيروز فيلمي “اللمبي” و”حين ميسرة” (إخراج خالد يوسف، 2007) كدراسة حالة لأوضاع العشوائيات في مصر وصورتها في السينما وفي مخيلة إعلام الطبقة الحاكمة والفئات التي ترتاد دور العرض.

ويذكر المفكر الراحل جلال أمين في العديد من مقالاته التي كتبها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى ما بعد ثورة يناير 2011، والتي ضمها كتابيه “مصر والمصريون في عهد مبارك” (دار الشروق- 2012) و”ماذا حدث للمصريين؟” (كتاب الهلال- 1998)، عن الطبقة الوسطى في مصر التي انهارت وذابت في خليط لا يمكن للمرء أن يميز فيه بين أبناء الطبقة الوسطى والطبقة الشعبية، وربما حتى كثير من شباب العشوائيات. ويلاحظ تدهور أحوالها المادية والمعنوية، وبؤسها الجسدي والعقلي، وانقسام المجتمع بشكل عام إلى أقلية ثرية منعزلة تحذر من الفقراء وتحتاط منهم وتكرههم، وغالبية ساحقة تتحرك يمينًا ويسارًا، وأعلى وأسفل، تتخبط وتصارع بحثًا عن مكان تحت الشمس، في حالة من الغضب والعنف وفقدان الأمل.

مع ذلك حقق “اللمبي” وكثير من أفلام “العشوائيات” نجاحات هائلة خلال تلك الفترة، وهي نجاحات وراءها جمهور ينتمي للطبقة الوسطى أيضًا، ولكن لشرائح كبيرة منها، وهي تلك الشرائح التي أصبحت بشكل متزايد أميل للفقر أو التي تخشى أن تسقط في الفقر، مع الاتساع المتزايد للهوة الفاصلة بين الأثرياء والفقراء وذوبان الطبقة الوسطى وتآكلها.. ويظهر ذلك بوضوح في الأماكن التي تدور فيها معظم أفلام هذه الفترة، والتي تنقسم إما داخل قصور وفيلات الأثرياء جدًا، وإما داخل البيوت الفقيرة جدًا.

كانت أفلام العشوائيات تلمس وترًا حساسا في المجتمع، ومن ثم جاءت ردود الفعل عليها إما حماسة وضحكًا صاخبًا، وإما رفضًا وإنزعاجًا شديدًا، كما في حالة “اللمبي” الذي انقسم الناس حوله.

يمثل “اللمبي”، مع بعض الأفلام الأخرى التي صدرت في العقد الأول من القرن الجديد، نهاية “الحارة” والطبقات الشعبية (أولاد البلد) كما اعتادت أن تصورهم السينما المصرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وليست مجرد مصادفة أن يكون بلطجي اللمبي المضحك إرهاصة لبلطجي محمد رمضان الذي ظهر عقب ثورة يناير في عدة أفلام مثل “عبده موتة” (2012) و”قلب الأسد” (2013)، خلت من الضحك، وصبغتها جدية مغلفة بالعنف والخوف، أثارت بدورها، مزيدًا من قلق الطبقات الوسطى وممثليها في وسائل الإعلام، ونالت نصيبها من الاتهامات بترويج البلطجة والإجرام (كما حدث مع “اللمبي”!). وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي لعبه البلطجية خلال ثورة يناير وما بعدها، من نهب وسرقة في 28 يناير إلى موقعة الجمل وحتى تشكيل عصابات التحرش واغتصاب المتظاهرات في ميدان التحرير، بعد أن تحول بلطجية العشوائيات والأحياء الشعبية إلى أدوات في أيدي من يدفع أو يدير. وسوف يصنع محمد سعد فيلمًا عن هذه الأحداث التي أعقبت ثورة يناير هو “تك تك بوم” تتخذ فيه الكوميديا نبرة كئيبة ومزعجة.

٠٠أصل البلطجة

من الحكايات المتداولة عن أصل شخصية “اللمبي” والتي رواها شريف عرفة (مخرج فيلم “الناظر” الذي ظهرت فيه الشخصية للمرة الأولى) في حوار تليفزيوني، كما أشار إليها محمد سعد والمؤلف أحمد عبد الله في مناسبات أخرى)، أن شريف عرفة فكر في إضافة شخصية بلطجي إلى سيناريو الفيلم، فأبلغ كاتب السيناريو أحمد عبد الله عن صفات بلطجي التقى به في أثناء تصويره لفيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة”، 1998، فالتقت تصورات عرفة عن الشخصية مع صفات بلطجي آخر يعرفه الكاتب في الجيزة اسمه اللمبي، قبل أن يعهد بها لمحمد سعد (الذي كان قد شارك في بعض الأدوار الصغيرة غير الكوميدية في التليفزيون) فيتألق فيها ويضيف إليها مشاهداته لنماذج مماثلة في حي السيدة زينب، وبعد مشاركته لأحمد حلمي بطولة فيلم “55 إسعاف” (إخراج مجدي الهواري، 2001) يتم تحويل شخصية البلطجي إلى بطل رئيسي لفيلم “اللمبي”.

ولدت شخصية اللمبي، إذن، من عدة شخصيات واقعية، جعلت منها “نمطًا”، وليس مجرد شخصية فردية، واستطاع محمد سعد أن يدمج هذه الصفات ويضيف إليها من مشاهداته وشخصيته. وتحمل هذه الشخصية، أو النمط، عدة صفات أساسية منها تلعثمه وعجزه اللغوي الفادح، الذي أصبح سمة عامة للخطاب الشعبي واللهجة العامية الشعبية في مصر التسعينيات التي شهدت انحدارًا متواصلا حتى الآن. وهي لغة محطمة، مشتتة، خليط من ألفاظ عامية قديمة على ألفاظ حديثة ناتجة عن المتغيرات الحديثة من كمبيوتر وإنترنت وهواتف محمولة، وعدم وجود خطاب فكري أو مجتمعي متماسك، بالإضافة إلى انهيار المنظومة التعليمية تمامًا خاصة فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية، وهو الأمر الذي يتعرض له فيلم “اللمبي” بشكل مباشر في أحد أجزائه، كما كان الموضوع الرئيسي لفيلم “الناظر” قبله.

السمة الثانية لشخصية اللمبي تتمثل في إدمان المخدرات، التي انتشرت بشراسة في المجتمع بمختلف طبقاته، وتركت بلادة ردود فعلها وخواء تفكيرها وثقل لسانها على كثير من أبناء الطبقات الشعبية والوسطى والراقية.

السمة الثالثة هي الفشل العملي: البطالة، والتنقل من عمل إلى آخر دون جدوى، وافتقاد المهارات الشخصية مضافًا إلى الظروف الاجتماعية التي تتمثل ليس فقط في إهمال الدولة لهؤلاء الشباب، ولكن التربص بهم واضطهادهم في “أكل عيشهم” أيضًا.

السمة الرابعة هي التصورات “الذهانية” عن الذات والمجتمع المحيط، التي يعاني منها اللمبي متأرجحًا بين قطبي “البارانويا” المميزين: الشعور الطاغي بالاضطهاد، والشعور الطاغي بالعظمة!

هذه الصفات لشخصية اللمبي، بجانب طيبته و”غلبه” ورومانسيته التي تتمثل في حب الفتاة الجميلة (حلا شيحة) هي بالتأكيد من أسباب عثور شباب الطبقة الوسطى والعليا على صورتهم في الشخصية وتماهيهم الجزئي معه. لكن الصفات الأولى التي تتمثل في لغته الفظة وإدمانه المخدرات وحركات جسده الحاضر والطاغي التي لا تتوقف.

فن… وقلة فن

تتلخص معظم الانتقادات التي وجهت إلى أفلام “المضحكين الجدد” وخاصة “اللمبي” في أنها “ليست أفلامًا” بالمعايير المتعارف عليها للأفلام الجيدة التي يجب أن تحتوي على قصة وحبكة وسيناريو مترابط ومعنى ومغزى للأحداث، كما يجب أن تتحلى بالذوق والرقي، بينما أفلام الكوميديا الجديدة لا تحتوي على قصة ولا سيناريو، وتعتمد بالكامل على المواقف الأشبه بالستكتشات الكوميدية غير المترابطة وعلى الإيفيهات اللفظية، كما أنها تجنح للابتذال والذوق الغليظ ولا تحمل رسالة أو هدف باستثناء إثارة الضحك.

بشكل عام الحكم السابق صحيح، ولكن ما ليس صحيحًا أن النوع الأول أرقى ويمثل الفن الحقيقي بينما النوع الثاني أدنى ولا يمثل الفن الحقيقي.

ينتمي “اللمبي” إلى نوع من الكوميديا يطلق عليه “الفارص” Farce هذه بعض مواصفاته وفقًا للقواميس “كوميديا تسعى لتسلية الجمهور عبر مواقف مبالغ فيها، صاخبة، سخيفة، عبثية وغير منطقية” وهي “تتسم بالاستخدام الثقيل للفكاهة الجسدية، والاستخدام المتعمد للعبث أو الهراء، للهجاء والمحاكاة الساخرة والتقليد الساخر لمواقف الحياة والناس والأحداث والأفعال العادية، وكذلك لحالات سوء التفاهم المضحكة غير المحتمل حدوثها، والشخصيات السخيفة، المبالغ فيها وغير المحتمل وجودها، وبشكل عام للأداء الممسرح”.

وأصل كلمة “فارص” يعني بالفرنسية “الحشو”، وكانت تشير إلى الكلمات والفقرات المرتجلة التي كان يأتي بها الممثلون في أثناء أدائهم للمسرحيات الدينية خلال القرنين الرابع والخامس عشر، ثم انفصلت بعد ذلك إلى اسكتشات مستقلة. وما يميز “الفارص” عن أنواع فنية أخرى مثل “العبث” أو الخيالي” هو أنه يظل مرتبطًا بالواقع ولديه قصة متصلة، مهما جنح إلى العبث والفقرات التي يمكن إلغاء أو استبدال بعضها.

ينتمي “الفارص” بدوره إلى طيف واسع من “الكوميديا الشعبية” التي تختلف عن التراجيديا والكوميديا والدراما “التقليدية” المستمدة من تراث المسرح الإغريقي الكلاسيكي، والتي تطورت على يد كتاب الطبقات الحاكمة على مدار قرون.

٠٠تخريب “اللمبي”

منذ اللقطة الأولى، التي ترتفع فيها الكاميرا فوق شاب يترنح مخمورًا أو “مسطولاً” في شارع خاو، يحاول أن يستجمع كلمات أغنية وطنية شهيرة لأم كلثوم “سيدة الغناء العربي” من كلمات حافظ إبراهيم “شاعر النيل”، يردد “وقف الخلق ينظرون جميعًا..” ثم يتلعثم محاولاً تذكر بقية البيت “كيف أبني قواعد المجد وحدي”، دون جدوى.

يظهر ضابط شرطة يستوقف الشاب، يسأله عن بطاقة هويته، يجيبه أنه لا يحمل “بطاقة” لأن بنطلونه يخلو من جيب خلفي، ويخرج بطاقة عضوية بمركز شباب شعبي، فيمزقها الضابط ويأمره بعدم السير في هذا الشارع مرة أخرى، فيسأله بنصف سخرية ونصف بلاهة “ليه هما هيلغوا الشارع ولا إيه؟”. هذا المشهد الافتتاحي الهزلي النادر في تاريخ السينما المصرية ما هو إلا مجرد بداية لسلسلة لا تتوقف من المواقف الهزلية السوريالية، التي تشبه الواقع مع ذلك، ربما أكثر من الواقع نفسه!

يعود الشاب إلى منزله ليجد أن أمه (عبلة كامل) ترتدي بنطلون بيجامته، ويدور “نقار” ومشاكسة بين الاثنين تصبغ علاقتهما ومشاهدهما لبقية الفيلم. صورة الأم واحدة من الأنماط المقدسة في السينما المصرية، وبعد أم كلثوم وعلاقة المواطن بالشرطة ها هي صورة الأم التقليدية تعرض مقلوبة وهزلية كما لو كنا في سيرك، وهذه ليست سوى البداية.

لن تسلم مؤسسة أو مقدسة من سخرية اللمبي، من الموسيقى الكلاسيك التي يعزفها العم “باخ” (حسن حسني) جاره وشريكه في تدخين الحشيش، إلى الأب وشبح هاملت في مشهد المحاكاة الساخرة الذي يعود فيه إلى المخزن لاسترجاع “عربة الكبدة” التي كان يعمل عليها أبوه، ومطاردات رجال الشرطة – غير المفهومة!- له في كل عمل يمارسه، إلى المؤسسة التعليمية وعمليات الغش الجماعي.. حتى لحظات الموت، كما في عزاء والد “باخ”، أو لحظات الحب، كما في حواراته الدائمة مع حبيبته “نوسة” أو حتى في لحظات اكتئابه ويأسه، يحولها سعد إلى هزل.

الصفة العامة لهذا الهزل هي الإفراط، خاصة في لغة الجسد وتعبيرات الوجه والحركة الدائمة لمحمد سعد داخل “الكادر”، مع قلب اللغة واللعب بالمفردات والصوتيات، إفراط يصل لحدود الفجاجة أحيانًا.

٠٠كوميديا بورجوازية وأخرى شعبية

يكتب الناقد وعالم الأنثروبولوجي واللغة ميخائيل باختين في مقدمة كتابه (أعمال فرانسوا رابليه والثقافة الشعبية- إصدار مكتبة الفكر الجديد- ترجمة شكير نصر الدين) شارحًا مفهومه عن “الضحك الشعبي” (مع بعض التعديلات الطفيفة للترجمة) “الضحك الشعبي وأشكاله يمثلان الناحية التي قليلاً ما تم دراستها في الثقافة الشعبية.. إذ لم يعتبر المتخصصون في الفلكلور والتاريخ الأدبي أن الشعب الذي يضحك في الساحة العامة هو موضوع يستحق الدراسة ولو بقدر قليل من الاهتمام والعمق”.

وحتى عندما يحدث ذلك أحيانًا، فإن “الطبيعة الخاصة بالضحك تكون مشوهة حيث تطبق عليه أفكار ومقولات غريبة عنه تمامًا، تشكلت في عهد الثقافة والجمالية البورجوازية للأزمنة الحديثة..”.

“إن العالم اللانهائي لأشكال الضحك وتجلياته يتعارض مع الثقافة الرسمية ومع النبرة الجدية، الدينية والإقطاعية. هذه الأشكال بكل تعددها تضم: أفراح الكرنفال العامة، شعائر وطقوس هزلية، مهرجين ومغفلين، عمالقة وأقزام ومسوخ، مضحكون من أنواع ودرجات مختلفة، محاكاة ساخرة (بارودي)..”.

يقسم باختين الضحك الشعبي إلى ثلاثة أنواع أساسية:

1- شعائر وعروض الفرجة (فقرات وألعاب الكرنفال، مسرحيات كوميدية متنوعة تقدم في الساحات العامة).

2- أعمال هزلية تعتمد على التلاعب بالألفاظ، شفوية، أو مكتوبة بالعامية أو اللاتينية (الفصحى).

3- أشكال وأنواع من الشتائم والبذاءات والهجاء الشعبي.

هذه الفنون الشعبية تتسم باختلاف واضح ومبدئي عن أشكال الشعائر والمراسم الرسمية للكنيسة والدولة، وهي تقدم مظهرًا مختلفًا كليًّا للعالم والانسان والعلاقات الانسانية.. كما لو أنها أنشأت إلى جانب العالم الرسمي عالمًا ثانيًا وحياة ثانية يختلط فيها (كل الناس) ببعضهم، ولو لوقت محدود..

هذه الثنائية كانت موجودة منذ الحضارات البدائية “إذ نجد في فلكلور الشعوب البدائية موازاة مع الطقوس الجدية طقوس هزلية تجدف وتسخر من الآلهة (الضحك الشعائري) وموازاة مع الأساطير الجدية كانت هناك أساطير هزلية وهجائية، وموازاة مع الأبطال كان هناك نظرائهم الساخرون”.

ويلاحظ باختين في سياق حديثه عن الكرنفال الشعبي وأشكال التمثيل الشعبية أن “المهرجون والحمقى هم الشخصيات المميزة للثقافة الشعبية” وأن معظم الممثلين المشاهير لها كانوا يلتصقون بالشخصيات التي يلعبوها، وأنهم في جميع ظروف الحياة كانوا يظلون مهرجين وحمقى “يقعون على حدود الحياة والفن”.

“بخلاف الاحتفال الرسمي، يعد الكرنفال انتصارًا لنوع من التحرر المؤقت من الحقيقة السائدة والنظام القائم، والإلغاء المؤقت لكل العلاقات التراتبية الهرمية، والتمايزات، والقواعد، والتابوهات..”.

“هذا التصور الذي يعادي كل ما هو جاهز ومكتمل، وكل نشدان للثبات والديمومة، كان يتطلب للتعبير عن نفسه أشكال تعبير دينامية متقلبة، متلونة، مراوغة ومتحركة. كل أشكال اللغة الكرنفالية متشبعة بغنائية التعاقب والتجديد، وبالوعي بالنسبية المرحة للحقائق والسلطات الحاكمة. إنها تتصف بالمنطق الأصلي للأشياء “بالمقلوب”، “بالعكس”، بالتبادلات المستمرة بين الأعلى والأدنى، (مثل العجلة!)، بين الوجه والقفا، بالأشكال المتعددة للمحاكاة الساخرة، والتحريف، والإسفالات، والانتهاكات، والتتويج (الساخر، “تلبيس العمة”) والإسقاط المضحك (على أصحاب السلطة والجاه).

٠٠كرنفال الضحك

يميز باختين طبيعة “الضحك الكرنفالي”: “هو، قبل كل شئ، ضحك احتفالي. ليس رد فعل فردي إزاء حدث طريف معزول، ولكنه ملك للشعب. الجميع يضحك، إنه الضحك العام. ثانيًا هو ضحك شمولي، يمس كل الأشياء وكل الناس (ومن ضمنهم من يشاركون في الكرنفال) ويبدو العالم بأسره هزليًّا، يتم إدراكه والتعرف عليه عبر مظهره المضحك، وفي نسبيته المرحة، الطافحة بالسعادة، لكن وفي الآن نفسه فهو متهكم وساخر، ينفي ويؤكد في الوقت نفسه، يدفن ويبعث معًا”.

يشير باختين أيضًا إلى طغيان صور الجسد ووظائفه الطبيعية في أعمال رابليه، الجسد، والأكل، والشرب، وقضاء الحاجة والجنس بصورة مضخمة ومبالغ فيها، حتى إن البعض يصفه بشاعر البدن والبطن وينتقدون “فيزيولوجيته الفظة” و”نزعته البيولوجية”، ويربط بين هذه الظاهرة بالثقافة الهزلية الشعبية ويطلق عليها تعبير “الواقعية الجروتسكية”، ويرجعها إلى أن الفن الشعبي ينظر إلى المادي والجسد كتعبير عن الحياة والاحتفال والمأدبة والحبور و”ما لذ وطاب”. والسمة المميزة لـ”الواقعية الجروتسكية” هي “الإسفال”، أي تحويل كل ما هو عالي وروحي ومثالي إلى مستوى المادي والجسدي.

هذا “الإسفال” في الكوميديا الشعبية ليس له معنى الأعلى الراقي والأسفل المتدني ولكن يمكن فهمه كتعبير “كوني”، فالسماء يقابلها الأرض (الرحم والخصوبة والقبر)، والرأس يقابله الأعضاء الجنسية والبطن والمؤخرة.. إلى آخره. يميل الاحتفالي الكرنفالي بطبعه إلى التعبير عن المادي والأرضي والبدني، كما يميل إلى الاحتفاء بالوفرة والمتعة، ويربط باختين ذلك بحضور الأكل والشرب بقوة في الأعياد والاحتفالات الشعبية. ويرجع باختين كثرة الشتائم واللعنات والألفاظ البذيئة في هذه الأعمال إلى ذلك الميل للـ”إسفال”، والتعبير عن المادي الجسدي.

تنطبق صفات الفن الشعبي الكرنفالي، وفقًا لباختين، على فيلم “اللمبي” كأفضل ما يكون. ولعل تعبير “الواقع الجروتسكي” هو أفضل مصطلح لوصف الواقعية المريرة الكامنة تحت هيستيريا الضحك في حكاية الشاب الذي لا اسم له، والذي يسعى، عبثًا، وراء فرصة لحياة أفضل، لكنه لا يملك من المقومات ولا الحظ ما يتيح له هذه الفرصة، بل هو مطارد، كما لو بواسطة لعنة إغريقية، بفشل كل محاولاته من قبل قوى عظمى تضطهده دون سبب.

كما أشرت من قبل، كان يمكن لقصة “اللمبي” أن توضع في واحد من أفلام “الواقعية الجديدة” وموجة أفلام المهمشين التي ظهرت خلال بداية التسعينات في أعمال مثل “ليه يا بنفسج” رضوان الكاشف، و”عفاريت الأسفلت” أسامة فوزي، و”سارق الفرح” داود عبد السيد، و”هيستريا” عادل أديب وغيرها.

السخرية من الرموز والطواطم والتابوهات، قلب المنطق والتلاعب بالألفاظ وقلبها، الارتجال استخدام الكلمات الصادمة من شتائم أو أوصاف، إبراز الجسد ووظائفه، وقبل ذلك عدم وجود بناء سردي متماسك ومستقيم liner، واستبداله بالفقرات (أو الاسكتشات) والتوزيع شبه العشوائي لها.

ينتمي “اللمبي” إلى كثير من الأعمال التي ظهرت في تلك الفترة، أو في تاريخ الكوميديا بشكل عام، والتي يمكن إدراجها تحت مصطلح “الكوميديا الشعبية”. بعض هذه الأعمال يميل إلى الكوميديا الرسمية والالتزام بمقومات وقواعد الدراما البورجوازية السائدة التي يفرضها السوق والذوق الرسمي، وبعضها يجنح أكثر نحو “الكرنفالية” وتكسير القواعد. كلها تسبح بين الاثنين بدرجات متفاوتة، لكن “اللمبي” واحد من أكثرها جنوحًا وجموحًا في تاريخ الكوميديا المصرية.