يحتفل العديد من المتاحف والمؤسسات الفنية في كل أنحاء ألمانيا هذا الشهر وطوال الصيف، بالذكرى المئوية لميلاد واحدٍ من أكثر الفنانين راديكاليةً وتأثيرًا في مسار الفن المعاصر وأكثرهم كاريزمية وإثارة  للجدل في النصف الثاني من القرن العشرين؛ يوزف بويز. الفنان الذي أراد أن يغير الحياة بالفن، والذي محا في عمله الحدود بين الفن وبين الحياة، حيث كل شيء، في نظره، يمكن أن يكون فنًا، حتى إن “تقشير حبة بطاطس يمكن أن يصبح عملاً فنيًا“، وأن “كل إنسان فنان، إذ تكمن داخل كل إنسان طاقة خلاقة عليه أن يعمل لبلورتها، لتصير عنصرًا فنيًا في الـ “النحت الاجتماعي“، الذي هو جسد المجتمع الكبير.

للجدل في النصف الثاني من القرن العشرين؛ يوزف بويز. الفنان الذي أراد أن يغير الحياة بالفن، والذي محا في عمله الحدود بين الفن وبين الحياة، حيث كل شيء، في نظره، يمكن أن يكون فنًا، حتى إن “تقشير حبة بطاطس يمكن أن يصبح عملاً فنيًا“، وأن “كل إنسان فنان، إذ تكمن داخل كل إنسان طاقة خلاقة عليه أن يعمل لبلورتها، لتصير عنصرًا فنيًا في الـ “النحت الاجتماعي“، الذي هو جسد المجتمع الكبير.

هذا الفنان، بقبعته الشهيرة، اللباد، وصديرية الصيادين والذي يبدو كأحد أبطال أفلام الويسترن، تجاوز كل المفاهيم الفنية السابقة عليه، فخرج من الدائرة المألوفة لفكرة الفنان، إلى دوائر أخرى ودور أكبر، رأى فيه محبوه ومريدوه نبيًا أو شامانا، وبعضهم رأى فيه فيلسوفًا، بينما رأى معارضوه فيه دجالاً ومجنونًا، بل أحمق ومعلمًا للفن غبيا. الآن وبعد مرور أكثر من ستين عامًا على الصخب الفني والفكري الذي ملأ به بويز الواقع من حوله، منذ مطلع الستينيات وحتى موته في 1986، تعود السجالات والمناقشات، في الندوات المصاحبة لفعاليات الاحتفال بمئويته، عن فنه وأفكاره وشخصه، وماذا تبقى من كل هذا اليوم. يحاول هذا النص رسم صورة عامة لهذا الفنان وعمله، والمؤثرات الفكرية والفنية التي شكلته وشكلت حساسية الحقبة التي جاء فيها.

قرية التتار

ولد بويز في 1921 في مدينة صغيرة شمال غرب ألمانيا، على الحدود مع هولندا، لأسرة من الطبقة المتوسطة، ابنًا وحيدًا لأب كان يعمل في تجارة الأسمدة. كان بويز في الحادية عشرة من عمره عندما وصل هتلر إلى السلطة 1933. بعد ثلاث سنوات، ومثل معظم الأولاد في سنه، انضم بويز إلى شبيبة هتلر، وهو تنظيم كان أغلبيته من الأطفال والمراهقين الألمان في ذلك الوقت. كان بويز موهوبًا في الرسم بشهادة معلميه، كما كان لديه منذ صغره شغف بالعلوم الطبيعية، فحسب رواية الفنان، كان لديه معمل في بيته يجمع فيه كل ما يقع تحت يده من أشياء. تطوع بويز، بعد اندلاع الحرب، وهو في الثامنة عشرة، في سلاح الطيران كعسكري اتصالات، وقبل نهاية الحرب بعام، كان بويز في مهمة جوية في شبه جزيرة القرم وسقطت طائرته بسبب عاصفة ثلجية، مات الطيار وتحول إلى أشلاء، بينما أصيب بويز في الرأس وبكسور في الأنف والفك وأجزاء متفرقة من جسمه. بعد وقت قصير من تحطم الطائرة، عثر عليه فريق البحث الألماني ونقلوه إلى المستشفى العسكري المتنقل، حيث مكث فيه ثلاثة أسابيع. هذه هي الرواية التي تؤكدها التقارير، غير أن الفنان يحكي قصة أخرى، وهي أن قبيلة من التتار البدو الرحل هم من عثروا عليه بعد أيام مدفونًا في الجليد، فغطوا جسمه بطبقة من الدهن لمساعدته على توليد الدفء فيه، ولفوه باللباد للحفاظ على الحرارة، وأنه بقي أيامًا على هذا الوضع فاقدًا الوعي، ولم يستطع أن يتحرك إلا بعد ما يقارب الأسبوعين. سوف تثبت التحقيقات عدم صحة هذه الرواية وتؤكد على أن بويز كان واعيًا، وأنه استعيد مباشرة بعد تحطم الطائرة، بواسطة فريق البحث الألماني، وأنه لم يكن هناك تتار في القرية في ذلك الوقت. وسوف يتخذ معارضو بويز من هذه القصة، ومن ادعاءات وتلفيقات أخرى تتعلق بسيرته الذاتية، منها أنه رحل في مراهقته مع سيرك متجول “لكي اكتشف العالم“، فعمل معهم كحارس وكراعٍ للحيوانات، أو ادعاؤه بشأن حصوله على شهادة الثانوية العامة لكي يلتحق بالجامعة، في فوضى ما بعد الحرب، في حين ثبت عدم حصوله عليها، إلى آخره من قصص، دليلاً يطعن في مصداقيته كفنان. وفي استجواب مع أرملة الفنان في منتصف التسعينيات، وصفت فيه هذه القصة، التي رواها زوجها مرارًا وتكرارًا بأنها نتاج أحلام محمومة في حالة إغماء طويلة. وربما اخترع بويز هذه الرواية ليؤسس لمنطقه الخاص في استخدام الشحم واللباد، المادتان اللتان استخدمهما في جل أعماله، وعبأهما بأفكاره عن الطاقة والجسد ومحركاتهما.

ولد بويز في 1921 في مدينة صغيرة شمال غرب ألمانيا، على الحدود مع هولندا، لأسرة من الطبقة المتوسطة، ابنًا وحيدًا لأب كان يعمل في تجارة الأسمدة. كان بويز في الحادية عشرة من عمره عندما وصل هتلر إلى السلطة 1933. بعد ثلاث سنوات، ومثل معظم الأولاد في سنه، انضم بويز إلى شبيبة هتلر، وهو تنظيم كان أغلبيته من الأطفال والمراهقين الألمان في ذلك الوقت. كان بويز موهوبًا في الرسم بشهادة معلميه، كما كان لديه منذ صغره شغف بالعلوم الطبيعية، فحسب رواية الفنان، كان لديه معمل في بيته يجمع فيه كل ما يقع تحت يده من أشياء. تطوع بويز، بعد اندلاع الحرب، وهو في الثامنة عشرة، في سلاح الطيران كعسكري اتصالات، وقبل نهاية الحرب بعام، كان بويز في مهمة جوية في شبه جزيرة القرم وسقطت طائرته بسبب عاصفة ثلجية، مات الطيار وتحول إلى أشلاء، بينما أصيب بويز في الرأس وبكسور في الأنف والفك وأجزاء متفرقة من جسمه. بعد وقت قصير من تحطم الطائرة، عثر عليه فريق البحث الألماني ونقلوه إلى المستشفى العسكري المتنقل، حيث مكث فيه ثلاثة أسابيع. هذه هي الرواية التي تؤكدها التقارير، غير أن الفنان يحكي قصة أخرى، وهي أن قبيلة من التتار البدو الرحل هم من عثروا عليه بعد أيام مدفونًا في الجليد، فغطوا جسمه بطبقة من الدهن لمساعدته على توليد الدفء فيه، ولفوه باللباد للحفاظ على الحرارة، وأنه بقي أيامًا على هذا الوضع فاقدًا الوعي، ولم يستطع أن يتحرك إلا بعد ما يقارب الأسبوعين. سوف تثبت التحقيقات عدم صحة هذه الرواية وتؤكد على أن بويز كان واعيًا، وأنه استعيد مباشرة بعد تحطم الطائرة، بواسطة فريق البحث الألماني، وأنه لم يكن هناك تتار في القرية في ذلك الوقت. وسوف يتخذ معارضو بويز من هذه القصة، ومن ادعاءات وتلفيقات أخرى تتعلق بسيرته الذاتية، منها أنه رحل في مراهقته مع سيرك متجول “لكي اكتشف العالم“، فعمل معهم كحارس وكراعٍ للحيوانات، أو ادعاؤه بشأن حصوله على شهادة الثانوية العامة لكي يلتحق بالجامعة، في فوضى ما بعد الحرب، في حين ثبت عدم حصوله عليها، إلى آخره من قصص، دليلاً يطعن في مصداقيته كفنان. وفي استجواب مع أرملة الفنان في منتصف التسعينيات، وصفت فيه هذه القصة، التي رواها زوجها مرارًا وتكرارًا بأنها نتاج أحلام محمومة في حالة إغماء طويلة. وربما اخترع بويز هذه الرواية ليؤسس لمنطقه الخاص في استخدام الشحم واللباد، المادتان اللتان استخدمهما في جل أعماله، وعبأهما بأفكاره عن الطاقة والجسد ومحركاتهما.

“تسلل متجانس للحفل الموسيقي الكبير“ 1966

بعد الحرب

بعد عام من نهاية الحرب، التحق بويز بقسم النحت بأكاديمية الفن في دوسلدوف، حيث توطدت علاقته بمعلمه إيفالد ماتيريه، إذ كان يساعده في إنجاز أعمال فنية خارج نطاق الدراسة، في الوقت الذي كانت أفكار الفيلسوف النمساوي رودولف شتاينر، التي نشرها في بدايات القرن العشرين، وأطلق عليها مصطلح (أنثروبوصوفي)، موضوع اهتمام ونقاشات طلاب فصل ماتاريه وعلى رأسهم بويز. يشير المصطلح إلى التوجه الإنساني لفلسفة التصوف هذه، والتي عرّفها شتاينر بأنها “استكشاف علمي للعالم الروحي“. وتعود جذور هذه الفلسفة إلى الاتجاهات الفكرية الروحية والمثالية الألمانية، كما تبنت عناصر من التراث المسيحي والبوذي. سوف تصبح هذه الفلسفة، إلى جانب أفكار وفعاليات حركة فلوكسوس، التي ظهرت في نهاية الخمسينيات، وهي حركة طليعية عالمية ضمت مجموعة من الفنانين في أوروبا وأمريكا، كان بويز أحدهم، أرادوا تطهير العالم من المرض البرجوازي، وتطهير الثقافة من الفذلكات الفكرية، وتحرير الفن من أشكاله المصطنعة ومنطقه التجاري، فحضت على الابتعاد عن التعريفات الواضحة التي تفرضها المتاحف والمؤسسات الثقافية لما يجب أن يكون عليه العمل الفني، وأسست لفن تجريبي يطمس الحدود بين الحياة وبين الفن، وهي في هذا تلتقي مع حركة دادا التي كانت رد فعل على الحرب العالمية الأولى، إذا اعتبرناها رد فعل على عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل يمكن القول إنها تدين بالكثير للحركة الدادائية، من حيث تبنيها لنظرية عن الأشياء جاهزة الصنع، أو الأعمال الفنية التي تعتمد على أشياء وعناصر من الحياة اليومية، والتي كان قد نظّر لها مارسيل دوشامب في عشرينيات القرن العشرين، نقول سوف تصبح أفكار رودولف شتاينر، إلى جانب أفكار حركة فلوكسوس، هما الأساس الفكري الذي طوّر به بويز، فيما بعد، نظريته الفنية “النحت الاجتماعي“، إذ يُنظر إلى المجتمع ككل على أنه عمل فني ضخم، على كل شخص المساهمة فيه بشكل إبداعي. في مذكراته، بعد ستين عامًا، سوف يسجل الأديب الألماني جونتر جراس، الذي درس النحت في نفس الوقت مع بويز، ولكن في فصل أستاذ آخر، كيف كان لبويز الطالب مكانة مهيمنة في فصل ماتاري، وكيف كان تأثيره المسيحي/ أنثروبوصوفي كبيرًا.

بعد التخرج، ومع سلسلة من الإحباطات، منها الصدام الفكري مع معلمه ماتاريه، والذي تسبب في انتهاء علاقة الصداقة بين الأستاذ والطالب بخيبة أمل كبيرة للطرفين، وإرسال خطيبته، موظفة البريد، خاتم الخطوبة له، وشكوكه الفنية، وسوء وضعه المادي، دخل بويز مرحلة طويلة من الاكتئاب الشديد كادت تعصف به، انسحب فيها من الحياة إلى مزرعة أخوين مقتدرين كانا يرعيانه منذ صدر شبابه وينظمان له معارض الرسم. في آخر زيارة له، أعلن الطبيب المشرف على علاجه للأخوين أن حالته ميئوس منها. إلا أن تحولاً كبيرًا كالمعجزة قد حدث، واستطاع بويز، بإرادته، أن ينتشل نفسه من هذه الأزمة العميقة ويتجاوز آلامه وجروح الحرب والسنوات التي تلت عودته منها، والتي قال عنها إنه كان يجر فيها جسده. خرج بويز مولودًا جديدًا، محوّلاً رماده إلى نار، مثل زرادشت نيتشه، الذي نزل بناره من الجبل، بعد أن صعد إليه حاملاً رماده. تزوج بويز في 1959 وأنجب طفلين، ولدًا وبنتًا. ستقول زوجته إيفا، التي درست الفن بدورها، إنه عاش الجنة مع الطفلين. وعُين أستاذًا للنحت الميداني في الأكاديمية التي درس فيها في دوسلدورف في 1961.

كيف تشرح الصور لأرنب ميت

كيف تشرح الصور لأرنب ميت -1965

كرسي الشحم

أثارت الأعمال الفنية والأدائية التي قدمها بويز صدمةً ولغطًا في الوسط الفني لغرابة المواد والوسائط التي استخدمها، فنراه في “كرسي الشحم“ وقد أتى بكرسي خشب عادي وملأ الفراغ الذي بين قاعدته ومسنده بكتلة هرمية من الشحم، ليثير نقاشًا حول فكرة الطاقة الجنسية وإمكانية تحويلها إلى طاقة روحية. الفراغ الذي مُلئ بالشحم، يشير إلى منطقة الجنس في الجسم، والشحم مادة مطواعة تتحول إلى سائل لو وُضعت على خد دافئ. ثم نراه يملأ فراغ الزوايا، بين الحائط وأرضية الفصل الذي يدرّس فيه، بنفس المادة العضوية، ليثير النقاشات مع طلبته حول المادة، ونقاشات دائرية في السياسية، ونراه يجلس أمامهم ليغسل أرجلهم، كما فعل المسيح مع تلاميذه، بالماء والصابون.

سيكرر هذا العرض الأدائي في مناسبات أخرى في مدن أخرى. غير أنه سيجذب انتباه الوعي العام إليه عندما تنتشر صورته في الصحف، بذراعيه مرفوعتين في الهواء كالمسيح مصلوبًا والدم سائل من أنفه، في أثناء الأداء الذي قام به في إحدى الكليات بمدينة آخن سنة 1964، في مهرجان الذكرى العشرين لمحاولة اغتيال هتلر. كان عدد من الطلاب قد استهجنوا العرض وسدد أحدهم لكمة للفنان في وجهه، فاشتبك معه الأخير باللكم، لكنه عاد فورًا ليكمل أداءه، فرفع ذراعيه بصليب إلى الأعلى والدم يخر من أنفه، ثم أمسك بكيس به قطع صغيرة من الشوكولاتة ونثرها على الجمهور. إلا أن عمله “كيف تشرح الصور لأرنب ميت“ في 1965، اعتُبر من أقوى ما قدمه من عروض أدائية حينها، حيث تجمع عدد كبير من المشاهدين في الشارع، أمام فاترينة أحد الجاليريهات الصغيرة يشاهدون، لمدة ثلاث ساعات، رجلاً غريبًا قد دهن رأسه ووجهه بعسل النحل وغطاهما بورق الذهب، يحتضن أرنبًا ميتًا يتحرك به ويقوم بحركات وإيماءات كمن يشرح شيئًا لطفل صغير، ثم يقعي ويزحف على الأرض والأرنب معلق من أذنيه بين أسنانه. يقول الفنان عن هذا العمل: “بالنسبة لي، يعتبر الأرنب رمزًا لفكرة التناسخ، لأن الأرنب يجسّد ما لا يمكن للإنسان إلا التفكير فيه. إنه يحفر ويصنع لنفسه جحرًا، ويستنسخ نفسه داخل الأرض، وهذا وحده ما يهم، هكذا يبدو لي. وبالعسل على رأسي، بالطبع، أنا أفعل شيئًا له علاقة بالتفكير. ليس في مقدور الإنسان أن ينتج العسل، لكن بإمكانه أن يفكر، أن ينتج أفكارًا. وبذلك تعود الصفات الميتة للفكر إلى الحياة. ولأن العسل، بلا شك، هو مادة حية، يمكن أن يكون الفكر البشري أيضًا حيًا. لكنه يمكن أن يكون في نفس الوقت مميتًا فكريًا، ويبقى كذلك ميتًا ويعبر عن نفسه كشيء مميت، كما هو الواقع في مجالي السياسة والتعليم، على سبيل المثال“.

تطبيقًا لأفكاره الفلسفية الاجتماعية، ألغى بويز شروط الالتحاق بفصله التعليمي في الأكاديمية. كان عدد طلاب أي أستاذ لا يتجاوز الثلاثين طالبًا، غير أن فصل بويز كان يموج بأكثر من أربعمائة طالب، ولم يكن الفنان يمانع في أن يصل العدد إلى ألف طالب. كان بويز يرى أن أي شخص يرغب في الالتحاق بالدراسة الفنية يجب أن يكون له الحق في ذلك، بغض النظر عن إن كان موهوبًا. وعندما رفضت الإدارة سياسته هذه قام، مع عدد من الطلاب باحتلال مكاتب الإدارة وطردوا الموظفين منها، الأمر الذي انتهى بتدخل البوليس وإقالة بويز من عمله. وبعد سلسلة من تظاهرات الطلاب، ومناشدات عدد من الفنانين والكتاب والنقاد البارزين، سُمح له بمواصلة محاضراته بشكل غير رسمي، مع حرمانه من منصبه كأستاذ. حدث ذلك في عام 1972. “التدريس هو أعظم عمل فني لي“، يقول الفنان. كانت فلسفة بويز التعليمية هي مساعدة الطالب في أن يكتشف نفسه، وتبلورت ديمقراطيته الفكرية في إيمانه بأن العلاقة بين المعلم والطالب تبادلية في الأساس، يتعلم الأستاذ من الطالب، مثلما يتعلم الطالب من الأستاذ، فحين يتكلم أحدهما يكون هو المعلم، والمستمع الطالب. ومع هذا اتسمت سياسته التعليمية بنوع من التناقض، فبينما كان صارمًا للغاية بشأن جوانب معينة في إدارة الفصل الدراسي، كالالتزام بالمواعيد ووجوب حضور الطلاب دروس الرسم، شجع طلابه على تحديد الانطلاق بحرية فنية مطلقة، دون الالتزام بأي بمناهج معينة. وبينما استمتع أغلب الطلاب بحلقات النقاش الدائرية المفتوحة، رفض قلة آخرون اضطراب الفصل وفوضويته، بل إنهم رفضوا في النهاية أساليبه وأفكاره كليةً.

في محبة الشحم

محب الشحم

“تسلل متجانس للحفل الموسيقي الكبير“ 1966

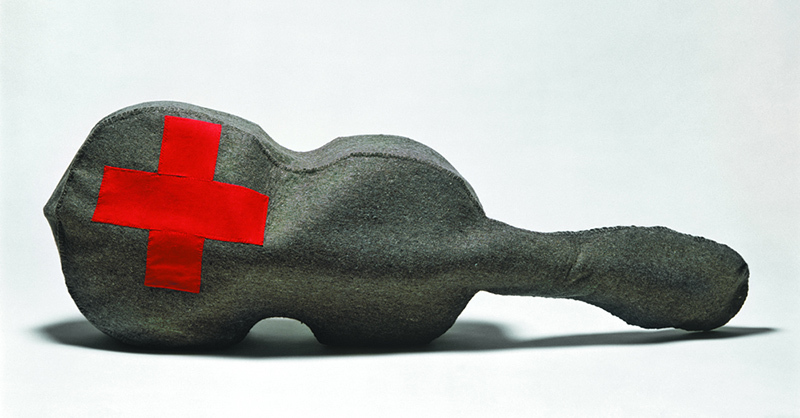

إلى جانب الشحم، كان اللباد هو المادة الأخرى التي اشتغل عليها بويز في معظم من أعماله، وهما معا، كمادتين نقيضين، يشيران ضمنًا إلى فكرتي الروح والمادة، أو الحياة والموت. في الوقت الذي يدخل فيه الدهن، أو الشحم، بحالاته المختلفة، من التماسك إلى السيولة، في العمل الفني، كرمز للطاقة وإمكان تحويلها، يمثل اللباد، بتماسك أليافه وليونته، في نفس الوقت، وبلونه الرمادي المحايد، جسدًا خاويًا أو حاويًا، ضاغطًا أو مضغوطًا، في الإمكان تحميله بالشفرات والدلات المختلفة. فنراه في “تسلل متجانس للحفل الموسيقي الكبير“ 1966، وهو عرض أدائي نتج عنه عمل “نحتي“، يُحكم تغليف بيانو كبير باللباد المخيط فيه صليبان أحمران، فيبدو جسم البيانو، بدوّاسته وأرجله الثلاثة الأخرى، مثل فيل حُبست فيه طاقة صوتية هائلة. رغم الطبيعة العازلة للباد والكاتمة للصوت، فإن البيانو لا يزال يحتفظ بطاقته الصوتية الكامنة. الصوت والصمت دمجا معًا كممثلين لفكرتي الروح والمادة. هذا الكتم لآلة قادرة على إصدار عدد لا متناهٍ من الأصوات والأنغام وتحويلها إلى ما يشبه القبر، هو أيضا قوة حاضنة لخزين من إمكانات التعبير، قوة حاضنة للحياة. أما الصليب الأحمر فتكمن رمزيته في الإشارة إلى الخطر الذي يتهددنا، إن بقينا صامتين. بهذه الاستعارة، أراد بويز أن يصور جوهر القوة التعبيرية في الشخص المعاق، أن يُظهر أن الشيء، أو الكائن الصامت، لا يزال بإمكانه إصدار “نغمة داخلية“، حسب تعبير الفنان. سوف يفعل الفنان الشيء نفسه في آلة تشيللو، حيث اللباد الأصم والصليب الأحمر يصيران قبرًا للصمت وناقوسًا للخطر.

عرض “الحزمة”

ونراه في عمل فراغي آخر “الحزمة“، قد أتي بعربة ميكروباص فولكس قديمة، تشبه سيارة الإسعاف، بابها الخلفي مفتوح ويندلق منها، أو يريد أن يدخل فيها، عدد كبير من زلاقات الجليد، مثبّت في كل زلاقة بطانية من اللباد ومصباح يدوي وقرص صغير من الشحم. هذا العمل، الذي تبدو عناصره وجوّه العام نذير كارثة، يشير، حسب الفنان نفسه، إلى فكرة الاتجاه (الضوء) والدفء (اللباد) والغذاء (الشحم)، وأن “هذا هو ما يحتاجه الإنسان في أدنى مستويات الحياة للبقاء على قيدها“.

عرض “أنا أحب أمريكا؛وأمريكا تحبني”1974

ثم نراه في عمله الأدائي، الشاماني بامتياز “أنا أحب أمريكا وأمريكا تحبني“، عندما دُعي إلى أمريكا في 1974، يرقد، مغطى باللباد، في عربة إسعاف نقلته إلى مطار دوسلدورف، ومنه إلى مطار كينيدي بنيويورك، حيث استقبلته سيارة إسعاف أخرى نقلته إلى مكان العرض، في جاليري رينيه بلوك، حيث أُغلقت عليه غرفة ليس بها شيء سوى كومة قش وذئب بري يعيش في شمال أمريكا، كان سكان أمريكا الأصليون يقدسونه، ليقضي مع الذئب ثمان ساعات خلال ثلاثة أيام، تفاعل خلالها مع الذئب بحركات وإيماءات طقسية، كالنقر على المثلث المعدني الكبير المعلق على صدره، أو بإلقاء قفازات يده عليه، وكانت ردود فعل الذئب تتراوح بين الخضوع ومحاولات تمزيق أغطية اللباد، التي لف فيها الفنان نفسه، بالمخالب والأنياب. في نهاية الأيام الثلاثة رقد بويز على كومة القش في ركن الغرفة وحضن الذئب الذي صار مسالمًا تمامًا. نُقل بويز بعد انتهاء العرض مباشرة إلى المطار بعربة الإسعاف، بنفس الشكل الذي وصل به، تاركًا أمريكا دون أن تطأ قدمه أرضها، ودون أن يرى شيئًا فيها سوى الذئب. أراد بويز، من خلال رمزية الذئب، أن يشير إلى الماضي الأمريكي، وإلى لفت الانتباه إلى ضرورة إعادة تأهيل العلاقة بين أمريكا وسكانها الأصليين. بالإمكان أن نرى في هذا العمل أيضًا معالجة لفكرة علاقة إنسان العصر الحديث مع الحيوان. كان الجمهور يقف خلف حاجز من الشبك الحديدي، يفصل بينه وبين هذا الحدث.

عرض “نهاية القرن العشرين”

عمل آخر يتكون من 44 حجرًا مستطيلاً من البازلت، في طرف كل حجر ثقب عليه مخروط صخري صغير مبطن باللباد. “نهاية القرن العشرين“ هو اسم العمل، وهو لا شك نابع من تجربة بويز في الحرب، “لا أحب أن أتحدث عن الحرب، كانت هناك جثث في كل مكان“، إذ تبعثرت هذه الصخور على الأرض بشكل يبعث في النفس الرهبة وروح المأساة. هذه الصخور، المشقوقة من بركان خامد بالقرب من مدينة كاسيل، تمثل الطبيعة والعالم القديم. بصم بويز هذا العالم القديم ببصمة الجديد حين أحدث هذا التباين بين الطبيعة غير المتشكلة وبين المخروط، الذي انتزعه بدقة شديدة من طرف هذه المادة الصلبة، ثم أعاده إلى الثقب وقد غلّفه بدفء اللباد وبينهما كرة من الطين الرطب، المادتان اللتان من شأنهما أن يرمزا إلى النمو المحتمل، وأن يشيرا إلى “إمكانية بزوغ حياة جديدة في نهاية قرن مظلم“. سبعة آلاف صخرة من هذه الصخور، سوف يشكلون عمله الفني بالغ الضخامة والروعة، الذي قدمه في “دوكيومينتا كاسيل“ السابعة 1982، وهي إحدى أكبر الفعاليات الفنية في العالم، تقام كل خمس سنوات في مدينة كاسيل الألمانية. لم يكن عملاً لكي يوضع في قاعة عرض أو حتى خارجها، بل كان فكرة. أن تُزرع سبعة آلاف شجرة بلوط في مدينة كاسيل، ويُغرس بجانب كل منها حجر. أخذ هذا المشروع الهائل، والذي طلب فيه بويز من تجار الفن، الذين يتكسبون من فنه، أن يسهموا ماديًا فيه، بل إنه سافر إلى اليابان في حملة لجمع التبرعات لتمويل المشروع، الذي اصطدم بتعنت ساسة اليمين المسيحي، وأخذ خمس سنوات حتى اكتمل، حين غرس ابن الفنان آخر شجرة وآخر حجر، بعد رحيل أبيه بعام واحد. “أعتقد أن الشجرة هي عنصر ورمز للتجدد، وهذا في حد ذاته مفهوم للزمن. شجرة البلوط خاصة جدًا لأنها تنمو ببطء، وخشبها صلب حقًا. لقد كانت دائمًا شكلاً من أشكال النحت ورمزًا لهذا الكوكب منذ زمن الكهنة، الذين كان يُطلق عليهم اسم البلوط. الكاهن يعني البلوط. لقد استخدموا أشجار البلوط لتحديد أماكنهم المقدسة. أستطيع أن أرى مثل هذا الاستخدام للمستقبل.. إن غرس سبعة آلاف شجرة بلوط لهو مجرد بداية رمزية“. في عام 2007، غرست مئة شجرة بلوط، أُخذت بذورها من ذات الشجر الذي غرسه بويز في كاسيل، في الساحة الخارجية لجاليري التيت في لندن. وبجانب كل منها حجر.

مفهوم الفن

تعددت الوسائط في فن بويز بين البرفورمانس والإنستاليشن والنحت والرسم والكولاج والتجميع، إلا أنه بالإمكان القول إنها جميعًا، خصوصًا تلك التي نفذها منذ مطلع الستينيات وحتى رحيله، تؤكد أساسًا على فكرة الطاقة. فدائما هناك عنصران يعملان كقطبي البطارية ويفجّران الطاقة الفنية للعمل، ويفتحان بغموضهما المجال التفسيري على معانٍ لا تنتهي. إن الفنان، مع استفاضته أحيانًا في شرح بعض أعماله بشكل أخذه عليه بعض ناقديه، كونه يفرض على المتلقي منطقه الخاص في التفسير، نراه يرفض شرح أعمال أخرى ويطلب من المتلقي أن يدخل في العمل مباشرةً بحدسه فقط، إذ، في المقابل، يدخل العمل فيه، “مهمة الفن هي تطوير الحدس وإثارة طاقة الخلق الكامنة وتطوير الاحساس بالحياة، وأخيرًا تطوير الإرادة“. أما آلاف الرسومات والشذرات الورقية التي أنجزها طوال عقدي الأربعينيات والخمسينيات، فإن رقتها، وروح الهشاشة، التي رصدتها، في هياكل البشر والحيوانات والأشياء، تفيض بالحياة أو بما يمكن أن يسمى“الروح“، رغم المأساوية وحس الموت اللذين يغلفانها. أما مشاركاته في قضايا عصره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من مناقشات ومحاضرات وإسهامات في تشكيل العديد من المؤسسات والجمعيات والأحزاب، وعلى رأسهم حزب الخُضر، الذي كان أحد أبرز أعضائه، فهي أنشطة، كانت، بالنسبة إليه، شكلاً من أشكال الفن. ومنذ مطلع السبعينيات، تركزت أنشطته الاجتماعية والسياسية على السياسة التعليمية، سعيًا لخلق بديل لسياسة الحكومة التعليمية، التي كان يرى أنها تدمر أرواح الناس “في نهاية المطاف، هذا المجتمع أسوأ من الرايخ الثالث. لقد ألقى هتلر بالجثث في الأفران“. كان ضد الحداثة وضد الرأسمالية الخاصة ورأسمالية الدولة والرأسمالية الشيوعية، كما كان يسميها. كان يؤيد الاشتراكية الحرة والديمقراطية. لكنه نأى بنفسه بعيدًا عن المفهوم الاشتراكي للطبقة “لا يمكنني العمل بمفهوم الطبقة.. الأمر يتعلق بمفهوم الإنسان”. كان فنه، بالنسبة له، سياسة تحرير “الفن يساوي الحرية والحرية تعني الإنسان.. الإنسان هو رأس المال.. الفن فقط هو ما يمكن أن يغير العالم، لا توجد وسيلة أخرى يمكن أن تفعل ذلك“. لقد جرّت عليه هذه الأفكار انتقادات واسعة وسخرية ووصفًا بالهراء الطوباوي وبالجهل الاقتصادي. على صعيد آخر شكّك نقاد عديدون في ممارسات بويز وفي قيمة فنه، وباتهام أفكاره بأنها تؤسس لمجتمع شمولي، وبأنه يضفي الطابع الجمالي على السياسة، مثلما فعل هتلر. أما الاتهام بالتقرب من نازيين قدامى، فقد دحضه العثور في أرشيفه على مشروع لنصب تذكاري لضحايا معسكر الإبادة الجماعية أوشفيتز، كان قد تقدم به لمسابقة أجريت لهذا الموضوع سنة 1958، لكنه لم يُقبل.

على المستوى الفكري لم يأت بويز بجديد، فهو يؤكد أنه بنى نظريته “النحت الاجتماعي“،على أفكار رودولف شتاينر الاجتماعية. كما أن فكرة محو الحدود بين الحياة وبين الفن، كان قد نادى بها نيتشه من قبل. أما “كل إنسان فنان“، فهي جملة أخذها من إحدى شذرات الشاعر الرومانتيكي نوفاليس، الذي كان بويز يذكر اسمه كثيرًا إلى جانب شيللر. كما أن فكرة تحويل الطاقة الجنسية إلى طاقة روحية، هي فكرة قديمة في حضارة الآيروفيدا في الهند، والتي انبثقت منها ممارسات وفنون التانترا، التي تعاملت مع الطاقة الجنسية كطاقة كونية يجب التحكم فيها وعدم إهدارها. إلا أن أهمية بويز تكمن في حقيقة أنه أعطى وجهًا لكل تلك العناصر الفكرية، في حقيقة أنه أعطى مثالاً. هذا الرجل الذي عاد من الحرب محطمًا إلى بلده المحطم، تجمعت فيه كل الروافد الفكرية والروحية، في لحظة تاريخية حاسمة، لبلد يضمد جراحه ويعيد بناء نفسه، واستطاع بالإرادة أن يخلق من نفسه شيئًا جديدًا. لقد أراد بويز أن يعكس، أو أن يطبّق معجزة شفائه الذاتي على المجتمع، الذي كان ما يزال يجرجر جسده المثخن بالجراح. المجتمع المريض الغارق في وحل المادة. سوف يتسع هذا الطموح ليشمل العالم أجمع. الكوكب. لقد أراد تفعيل الإرادة، التي هي الخلاص الوحيد، وأن يحفز ويستثير الطاقة الكامنة داخل كل إنسان، لكي يشارك في العمل الفني الكبير الذي هو المجتمع. أما على المستوى الفني، يأخذ النقاد عليه تنكره للدور الذي قام به دوشامب في تطوير الفن، من حيث اعتماد عمل بويز أساسًا على مفهوم الشيء الجاهز، الذي كان قد نظّر له دوشامب في بدايات القرن العشرين، كما ذكرنا. ناهيك بتأثير أفكار جماعة فلوكسوس. غير أن ما يُحسب لبويز، هو توسيعه لمفهوم الفن، إذ جنح به عن كل نظريات الفن السابقة عليه، والتي رأى أنها كانت تصب في نفس السياق التأسيسي لفن يحاول أن يكتفي بذاته. فن مقطوع الصلة بالواقع، كالتجريدية والاتجاهات الشكلانية، ولا يخاطب في النهاية سوى طبقة خاصة ومحدودة. لذا رأى أن الكلام نحت، وتعامل مع النحت كعنصر كوني، وليس كموضوع جمالي. لقد حوّل بويز تجاربه، عبر المواد الغريبة والصادمة التي استعملها، إلى شيء إيجابي. خلق من الشحم واللباد وعسل النحل والطين والقش، ومن الشعر والأظافر، ومن العفن والسوائل المختلفة أسطورته الخاصة.

نراه يزور أرشيف نيتشه. ونراه واقفًا يغني في فيديو كليب أغنيةً تلعب بالتورية في اسم “ريجان“، والذي يعني بالألمانية “المطر“، حيث كان معارضًا صريحًا للأسلحة النووية، تقول كلماتها “ولكننا نريد أن نرى الشمس بدلاً من ريجان، أن نعيش بدون أسلحة. غربًا أو شرقًا، اترك الصواريخ تصدأ“. ونراه، بعد ترتيبات طويلة، يستقبل الدالاي لاما في بون في 1982، ليتباحث معه فكرة التقاء الفن بالروحانية، في حضرة علماء في الاقتصاد. ونراه في دوكيومينتا كاسيل الخامسة، يحاضر يوميًا لمدة مئة يوم متواصلة، في جمهور كبير أتى من كل أنحاء العالم، حول فكرة “التحول الإبداعي الشامل للحياة“. ونراه في إعلان عن نوع من الويسكي الياباني يقول فيه “لقد تأكدت حقًا أنه ويسكي ممتاز“، وذلك في إطار سعيه لتمويل مشروع السبعة آلاف شجرة. ونراه يقترح على رئيس الوزراء فيلي برانت، إتاحة التليفزيون للفنانين مرةً في الشهر على الأقل، كمنتدى نقاش، حتى يتعرف عامة الناس على أفكار المعارضة الحقيقية. ونراه في صداقته الحميمة مع الفنان الأمريكي آندي وارهول، الذي يمثل نقيضه، على المستويين الشخصي والفني. ونراه بقبعته الشهيرة في سلسلة البورتريهات المطبوعة بالحرير التي صنعها له وارهول. ونراه مرشحًا للبرلمان الأوروبي والفيدرالي عن حزب الخُضر. ونراه في حلبة ملاكمة، مع ممثل حزب آخر كان قد تحداه، فاز فيها بويز بالنقاط بعد ثلاث جولات، ليضع بعدها القفازات المستخدمة وأحبال الحلبة، في صندوق معدني مستطيل، كعمل فني بعنوان “مباراة ملاكمة من أجل الديموقراطية“. ونراه عندما جرح إصبعه يضمد السكين بدلاً من الإصبع. ونرى في النهاية فنه، المعادي للبرجوازية ولمنطق السوق، يجد راحته في قاعات المتاحف، وصالات شبكات البيع، ويباع بأعلى الأثمان. كذلك نرى أن استقبال عمله اليوم يعتمد أساسًا على التفسيرات والاقتباسات والصور والأفلام التي وثقت لأفعاله. وهذا، وإن كان يعني أن كثيرًا من أعماله كان يرتبط بلحظة أدائها، وأن قيمتها صارت تاريخية، فإن ثمة طاقة لا زالت تشع من هذه الأعمال، في صمتها المطبق وغرابة عناصرها، لمن يفتح لها قلبه ويدخل فيها بحدسه. لم يغير بويز العالم بالفن كما أراد. ولم يحدث قبله، في أي زمن، أن غير الفن العالم. إلا أننا، حين نقف اليوم، من هذه المسافة الزمنية، أمام تجربته ككل، على ما فيها تناقضات، نجدها تؤكد على شيء واحد، على الأقل، منسجم تمامًا مع جوهر أفكاره، وهو أنه نجح في بلورة حياته نفسها وتقديمها كعمل فني، لا يستطيع إنكاره حتى المشككون فيه.