إهداء إلى محمد كامل القليوبي مكتشف أفلام محمد بيومي التراث الأول للسينما المصرية

محمد كامل القليوبي

صدر في مطلع 2022 كتاب “أوراق محمد بيومي”، إعداد ودراسة محمد كامل القليوبي، وضم مجموعة كبيرة من الوثائق الشخصية والمذكرات والرسائل والمقالات والصور الخاصة بمحمد بيومي. وصدور هذا الكتاب استكمال لمشروع القليوبي في اكتشاف سيرة رائد السينما المصرية والتأريخ لها والتعريف بها، وهو ما بدأه كبحث أركيولوجي في تاريخ هذه السينما منذ 1978، تضمن اكتشاف أفلام محمد بيومي في مخزن قديم بالإسكندرية، ثم ترميمها وكتابة الدراسات عنها، ثم إصدار فيلمه “وقائع الزمن الضائع” (1989) وكتابه “محمد بيومي الرائد الأول للسينما المصرية” (1998)

يقول القليوبي “محمد بيومي هو أول وأهم الصفحات الضائعة في التاريخ المجهول للسينما المصرية، وهو أيضا بداية المسار الحقيقي لها الذي تم إجهاضه والتنكر له.. ولقد أدى العثور على الأعمال السينمائية الأولى للسينما المصرية بالإضافة إلى الوثائق الهامة التي صاحبت هذا الكشف، إلى أن يفيد في تصحيح تاريخ السينما المصرية الذي تم تناوله على نحو خاطئ لسنوات طويلة”*١

قدم محمد بيومي أول أعماله الروائية في عام 1923، وهو فيلم قصير من 15 دقيقة، “برسوم يبحث عن وظيفة”، الذي لم ينل حظه من الدراسة، على الرغم من الأهمية الكبرى لهذا الفيلم سواء لقيمته التاريخية أو الفنية. فبرسوم حجة في سجالين كبيرين اتخذا موقعًا مركزيًّا في النقاشات حول بدايات السينما المصرية. يتعلق الأول بقضية الفيلم الأول ومسألة التأريخ لهذه السينما. ويختص الثاني بقضية المصرية والصناعة الوطنية في سياق تاريخي سيطر فيه الأجانب على صناعة السينما في مصر.

إلى جانب تلك القيمة يعبر “برسوم يبحث عن وظيفة” عن بدايات الواقعية في السينما المصرية وهو التيار الفني الأكثر أهمية في تاريخ هذه السينما، والذي سيتطور على مدار قرن لاحق ويتخذ أشكالاً ومسميات عدة. بالإضافة إلى ذلك يشارك فيلم محمد بيومي بجمالياته في مرحلة مبكرة من تطور فن السينما عالميًّا، وهي المرحلة التي يطلق عليها “سينما الزمن الأول”. وتتبدى هذه المشاركة في تضمن جماليات الفيلم عناصر تنتمي لفنين سبقا السينما وهما الفوتوغرافيا والمسرح.

اللوحة رقم ١

“برسوم يبحث عن وظيفة” : صناعة سينمائية رائدة

يُفتتح الفيلم باللوحة رقم 1، ومن خلالها يقدم إجابته في القضيتين المطروحتين في الأفق التاريخى، والمشار إليهما سابقًا. فتشير كلمة “الأول” إلى تاريخ بعينه: 1923، وهو العام الذي شهد إطلاق أول فيلم من تأليف وتصوير وإخراج وإنتاج مواطن مصري. ثم تشير صفة “وطني” إلى مسألة الآخر، وأهمية أن يكون للمصري منتجًا سينمائيًّا خاصا به في سياق مصر المحتلة التي تناضل من أجل استقلالها، وفي سياق صناعة الفن السابع عالميًّا التي تشارك مصر – في ذلك الوقت المبكر من تاريخ السينما – في صياغتها مع أمم أخرى.

أما إذا أردنا أن نضع عام 1923 في إطار سياق تاريخ سينمائي أوسع يمكننا أن نسأل: ماذا حدث بين 1896 – تاريخ أول عرض سينمائي في مصر، حين قدم مصورو لوميير عرضهم في الإسكندرية – و 1923؟

تزودنا بعض التواريخ الرئيسية بمعلومات حول هذه المسألة:

1896: أول عرض لوميير في الإسكندرية

1897: أول تصوير في مواقع مصرية بواسطة مصوري لويس وأوجست لوميير

1907: أول تصوير لأحداث تتعلق بالأخبار المحلية، وهو شكل جنيني للجريدة المصورة.

1918: أول ممثل سينمائي مصري

1919: أول مجلة سينمائية متخصصة

1923: تصوير أول فيلم روائي طويل في مواقع سياحية مصرية يظهر شخصيات مصرية في قصة الفيلم.

1923: أول جريدة سينمائية مصرية أطلقها استوديو آمون؛ أول ستوديو تصوير سينمائي أنشأه مصري.

1923: أول فيلم تسجيلي قصير “الشعب المصري يستقبل الرئيس سعد زغلول” لمحمد بيومي.

1923: أول فيلم روائي قصير من تأليف وتصوير وإنتاج مصري مع ممثلين مصريين هو نفسه بيومي.

هذا السجل التاريخي*٣ الذي يرصد “الأوائل”، والذي تظهر فيه صفة “مصري” كل مرة لوصف جانب مختلف من عملية صناعة السينما يبدو شاهدا على حركتين عكسيتين. من ناحية أولى الاختفاء التدريجي للعنصر الأجنبي الذي جلب الاختراع الجديد من الخارج واستقر به في مصر، ومن ناحية ثانية تطور وتوطيد المكون المصري في هذه الصناعة على حساب المكون الأجنبي. إن التتبع التاريخي للسنوات الأولى للسينما المصرية يمكنه أن يسهم في تجاوز إشكالية الاختلاف حول قضية تحديد الفيلم الأول، وهي الإشكالية التي تسعى إلى حصر البداية في حدث واحد في تاريخ السينما، ألا وهو ظهور فيلم معين. كذلك تقيد البداية بعنصر واحد في عملية الاتصال التي يمر من خلالها الفيلم إلى الجمهور، وهو عنصر الراسل، بما يتضمنه ذلك من تجاهل لعناصر أخرى لا تقل أهمية عن الراسل، والمقصود المرسل إليه أو المتلقي. فقبل أن يقف المصريون خلف الكاميرا ليبدعوا أعمالهم الخاصة، اتخذوا أماكنهم على مقاعد المتفرجين حيث تشكل الخيال وتكونت الذائقة السينمائية. تمت ممارسة السينما أولاً على هذه المقاعد، وهي ممارسة معرفية قائمة على اكتساب الخبرة الإدراكية للفن السابع، وتنامي الجمهور السينمائي الذي كان يتزايد بسرعة كبيرة، واكتسابه ثقافة جديدة تعتمد على الصورة المتحركة. لذلك كان تشكل الحقل السينمائي المصري بمخرجيه وممثليه ونقاده وجمهوره في عشرينيات القرن الماضي ثمرة لهذا النضج التدريجي.

تقدم صفة “المصرية” المكتوبة على اللوحة الافتتاحية للفيلم إجابة على سؤال الهوية المطروح في الأفق التاريخي في هذا الوقت، حيث يهيمن الوجود الأجنبي وتتنامى حركات التحرر الوطنى. من ناحية أخرى شهدت عشرينيات القرن الماضي، دعوات متكررة ومتتالية لتمصير صناعة السينما. وفي هذا السياق، يقدم بيومي تجربته الرائدة في إنشاء آمون فيلم Amon Films، أول استوديو سينمائي مصري. وفي عام 1925 تعاون مع بنك مصر لإنشاء “شركة مصر للتمثيل والسينما”، من خلال بيع معداته الخاصة للبنك بسعر زهيد وهو 244 جنيه و915 مليم، “رغم تقديره لثمن المعدات بنحو أربعة آلاف جنيه، لأنه كان يرى أن نجاح مشروع السينما في إطار بنك مصر سيضع الأساس لصناعة سينما حقيقية سيجد لنفسه موقعًا فيها” *٤وفي عام 1932، أسس بيومي المعهد المصري للسينما بهدف حماية صناعة السينما، من خلال تدريب الفنيين في مصر وتوفير التعليم المجاني للمصريين، في وقت لم يكن التعليم المجاني قد استقر فيها بعد. يقول بيومي في كلمته في تأسيس المعهد المصري للسينما في 1932 :

“تأسس المعهد المصري للسينما بمدينة الإسكندرية، بحمد الله، في شهر نوفمبر سنة 1932، بعد كثير من التردد. فليس من السهل أن يأخذ الإنسان على عاتقه القيام بمشروع كهذا، يتطلب مجهودًا متواصلاً ومالاً وفيرًا، خصوصًا وقد رُؤي أن يكون التعليم فيه بالمجان. ولكن الاعتماد على الله والثقة بالنجاح سهلا أمامي سبيل الواجب الذي تفرضه، بل تحتمه على وطنيتي، وتدفعني إليه رغبتي في نشر الفنون في بلادنا التي تئن تحت عبء الاحتلال الأجنبي لأهم موارد الكسب فيها، واحتكاره لصناعة منتشرة،

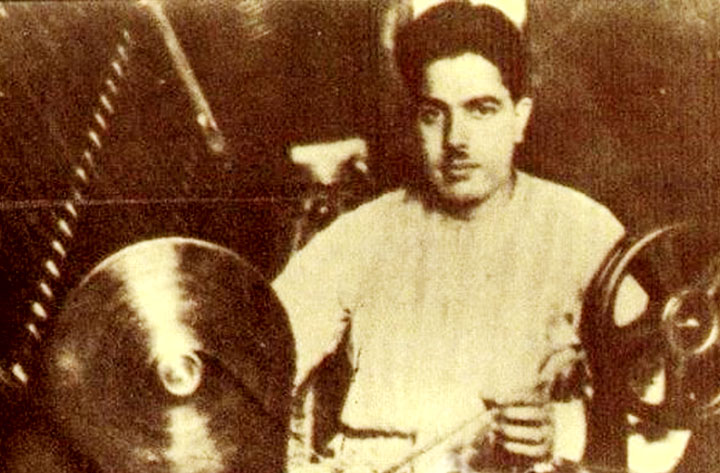

محمد بيومي خلف الكاميرا

برسوم..النص التأسيسي للواقعية المصرية

أفرزت الأفلام الأولى في تاريخ السينما لدى مشاهدها شعورًا بالدهشة والعجب، مصدره عنصرين متعارضين: يأتي الأول من قدرة الفيلم على إعادة إنتاج الواقع بشكل دقيق، إذ تقتنص الكاميرا مشاهد لنساء ورجال في حياتهم اليومية يعبرون الشارع، ويقفون على محطات القطار، يتناولون الطعام، ويتحدثون، يشبهوننا ونشبههم. ويأتي الثاني من قدرة السينما على خلق الوهم الذي يدفع المشاهد الجالس في مقعده داخل القاعة المظلمة إلى البكاء أو الضحك أو الشعور بالرعب أو بالحزن.

هذه الازدواجية التي خلقتها آلة التقاط الصور المتحركة هي الأصل فيما ستكتبه نظرية السينما منذ بداياتها وحتى يومنا هذا عن التسجيلية والروائية، الأولى يمثلها نموذج لوميير في جنوحه للواقع – الذي لم يمنع المشاهدين الأوائل من التدافع للخروج من قاعة السينما عندما رأوا مشهد القطار يخترق الشاشة تجاه المشاهد، والثاني يمثله نموذج ميليس هذا الساحر الذي نقل ألاعيبه من خشبة المسرح إلى شاشة السينما واصطحب مشاهد السينما في “رحلة إلى القمر” منذ 1902.

وبالنظر إلى تاريخ السينما المصرية ومع التسليم بأن محمد بيومي هو رائدها الأول، يتبدى لنا أن ميلاد هذه السينما في 18 سبتمبر 1923 قد انحاز للواقع من خلال توثيقه. فقد سجلت الكاميرا صور سعد زغلول باشا غارقًا في حشود الشعب المصري في شارع يموج بالحب والفرحة، يتوسط تلك البقعة من قاهرة العشرينيات الخديوية، عند ميدان الأوبرا، حيث تحلقت الجماهير حول تمثال ابراهيم باشا، واصطفت على جانبي الشارع الواسع ذي البنايات الحديثة العالية من الجانبين، في انتظار مرور الزعيم. كذلك انحاز بيومي للواقع عندما قرر أن يدور أول فيلم روائي يصنعه في نفس العام عن حكاية جوع وجوعى، صورتهم الكاميرا في شوارع القاهرة الفقيرة حيث يجري أطفال حفاة يرتدون أسمالاً بالية، وحيث يتخاطف الأبطال رغيف عيش يسرقونه من بعضهم البعض ليسدوا به رمقهم.

أمام إمكانيات الآلة وما تتيحه من عوالم متباينة تستطيع خلقها، تجاوبت سينما محمد بيومي مع البعد “الواقعي” للصورة السينمائية وهو يبدو معبرًا عن اتجاه أصيل في ذائقة الجمهور المصري، أي حاجته إلى رؤية صورة فنية ترتبط بحياة المجتمع الذي يعيش فيه، بعيدًا عن الفانتازيا أو الاتجاهات الغرائبية التي لم يكتب لها إنتاج أعمال اتخذت مكانة كبيرة في وجدان هذا الجمهور على مر تاريخه.

لكن مصطلح “واقعي” مصطلح ملغز ملتبس في حد ذاته. فأي واقعية تلك التي تتراءى في أفلام محمد بيومي؟ ما زال هذا المصطلح يطرح العديد من الأسئلة على منظري الفن والأدب ويقدم إجابات متباينة. فإذا كانت الواقعية بالمفهوم الشائع تقوم على قيم معيارية تبدو مطلقة وهي الإخلاص أو الصدق أو الحقيقة في نقل الواقع وتصويره، فإن النظرية النقدية بداية من النصف الثاني من القرن العشرين، وحتى الآن تنطلق من أن الواقعية هي “أسلوب” أو “طرائق فنية” تستخدم في التعبير عن الواقع بهدف خلق ما يسمى “بالإيهام بالواقع” لدى المتلقي، الذي يختلف بدوره من ثقافة إلى أخرى، وتختلف تجربته وحساسيته وذائقته الفنية من زمن إلى زمن، وبالتالي فإن تلك الأساليب والطرائق لمحاكاة الواقع متغيرة ومتحولة.

“الواقعية” إذا مفهوم نسبي وعلينا في تفحصنا لفيلم محمد بيومي أن نتوقف عند ما يشكل خصوصية واقعيته السينمائية بالنسبة لما كانت عليه السينما في تلك المرحلة المبكرة من تاريخها في مصر، ولما سوف يتطور لاحقا ويشكل ما اصطلح على تسميته بالواقعية في السينما المصرية.

في سياق سيطر فيه الأجانب على صناعة السينما بجميع عناصرها: كتابة وصناعة وإنتاجًا وتمثيلاً منذ دخولها مصر في 1896، تجاوبت صفة المصرية مع سمة الواقعية، فالفكرة التي كانت السائدة هي أن المصريين إذا ما وقفوا خلف الكاميرا، صاروا قادرين على عمل أفلام تعبر عن الواقع المصري أكثر من الأجانب الذي لم يكن هذا الأمر يعنيهم. لذا تعالت الدعوات لإنشاء سينما مصرية، منها على سبيل المثال ما كان يكتبه محمد كريم من مقالات تحض على ذلك، وكان يمنحها عناوين مثل “فكروا في إنشاء شركة للسينما برأس مال مصري” أو اللغة العربية يلزم أن تسود أي لغة أخرى في دور السينما”.. وغيرها *٥. في هذا السياق تبدو تجربة محمد بيومي في عمل فيلم هو منتج مصري خالص إخراجًا وتصويرًا وإنتاجًا وتأليفًا، استخدم فيه معدات معمله الخاص، استجابة لتلك الحاجة التاريخية لرؤية المصريين بعين المصريين لكي تكون الصورة أكثر صدقًا.

على جانب آخر، يحتوي فيلم بيومي على العناصر الرئيسية التي ستطورها لاحقًا ما أطلق عليه السينما الواقعية ونلخصها فيما يلي: موضوع يركز على المشكلات الاجتماعية والسياسية لشخصيات تنتمي إلى فئات شعبية متنوعة، خطاب ناقد يكشف عن عورات المجتمع يرتبط بمرحلة تاريخية تشكل إطارًا للحدث، وجماليات تقدم صورة لا تتراجع عن تمثيل ما يمكن أن نطلق عليه “القبح” في المشهد الحضري.

على جانب آخر، يحتوي فيلم بيومي على العناصر الرئيسية التي ستطورها لاحقًا ما أطلق عليه السينما الواقعية ونلخصها فيما يلي: موضوع يركز على المشكلات الاجتماعية والسياسية لشخصيات تنتمي إلى فئات شعبية متنوعة، خطاب ناقد يكشف عن عورات المجتمع يرتبط بمرحلة تاريخية تشكل إطارًا للحدث، وجماليات تقدم صورة لا تتراجع عن تمثيل ما يمكن أن نطلق عليه “القبح” في المشهد الحضري.

ارتبطت الواقعية في الفن والأدب المصري بالاقتراب مما اصطلح على تسميته ب “الشعب” بشرائحه المختلفة وبقضاياه الاجتماعية، وهو مفهوم موروث من الأدب الواقعي والطبيعي الذي تطور في أوروبا من خلال الرواية الفرنسية على وجه التحديد، كما ظهرت عند بلزاك وزولا منذ منتصف القرن التاسع عشر. لكن ارتباط الفن الواقعي بالطبقات الكادحة تمتد أصوله إلى أبعد من ذلك، حيث ظهر في الفن التشكيلي الأوروبي منذ 1848 اتجاه يرفض تصوير الموضوعات الدينية أو تلك المرتبطة بطبقة النبلاء، وأدخل فنانون مثل جوستاف كوربيه Gustave Courbet الفلاحين وعمال الأرض للمرة الأولى في اللوحة التشكيلية. بالإضافة إلى ذلك تميزت الواقعية بتصوير تفاصيل الجسد والابتعاد عن تجميله بل إظهاره في قبحه وفقره.

تبدو واقعية الشخصيات في فيلم محمد بيومي مستمدة من هذا المفهوم ومن تلك الطرائق الفنية. وهو ما نراه في الفيلم أولا من خلال كادرات تظهر وجوهًا ملطخة بالسواد أو بها تشوهات خلقية، ترتدي ملابس بالية. من ناحية أخرى سعى الفيلم إلى تصوير شخصيات تنتمى لشرائح اجتماعية ومجموعات دينية مختلفة. فبرسوم، شخصية مسيحية ومتولي شيخ مسلم يشكلان “دويتو” من خلال صداقتهما ووضعهما المتدني في السلم الاجتماعي. برسوم، الذي يتقارب في نمطه مع شخصية شارلي شابلن – يمثل المواطن الصالح، المتدين لكنه لا يخلو من بلاهة، زيه الأوروبي – الذي يغطي عريه – يفتح له الطريق في المجتمع الثري الذي يمثله المصرفي شمهورش (المحتمل أن يكون يهوديًّا) والذي يسكن بيتًا كبيرًا. أما متولي المحتال فهو القوة التي تحرك الحدث الدرامي بدهائه. تدور أحداث الفيلم بين الشخصيات الثلاث. يعرض برسوم نفسه للإيجار مقابل الحصول على الطعام ويستغله الشيخ متولي الذي لا يقل عنه جوعًا لاستغفال شمهورش صاحب البنك للحصول على وجبة ساخنة في منزله الثري. وينتهي الفيلم بالقبض علي برسوم والشيخ وهما في حالة تسكع في الشارع من قبل الشرطي ممثل للحكومة. وتبدو الشخصيات على اختلافاتها مندمجة في نسيج اجتماعي صراعه الأساسي مرتبط بالفقر والحاجة في مواجهة الثراء والسلطة.

تبدو واقعية الشخصيات في فيلم محمد بيومي مستمدة من هذا المفهوم ومن تلك الطرائق الفنية. وهو ما نراه في الفيلم أولا من خلال كادرات تظهر وجوهًا ملطخة بالسواد أو بها تشوهات خلقية، ترتدي ملابس بالية. من ناحية أخرى سعى الفيلم إلى تصوير شخصيات تنتمى لشرائح اجتماعية ومجموعات دينية مختلفة. فبرسوم، شخصية مسيحية ومتولي شيخ مسلم يشكلان “دويتو” من خلال صداقتهما ووضعهما المتدني في السلم الاجتماعي. برسوم، الذي يتقارب في نمطه مع شخصية شارلي شابلن – يمثل المواطن الصالح، المتدين لكنه لا يخلو من بلاهة، زيه الأوروبي – الذي يغطي عريه – يفتح له الطريق في المجتمع الثري الذي يمثله المصرفي شمهورش (المحتمل أن يكون يهوديًّا) والذي يسكن بيتًا كبيرًا. أما متولي المحتال فهو القوة التي تحرك الحدث الدرامي بدهائه. تدور أحداث الفيلم بين الشخصيات الثلاث. يعرض برسوم نفسه للإيجار مقابل الحصول على الطعام ويستغله الشيخ متولي الذي لا يقل عنه جوعًا لاستغفال شمهورش صاحب البنك للحصول على وجبة ساخنة في منزله الثري. وينتهي الفيلم بالقبض علي برسوم والشيخ وهما في حالة تسكع في الشارع من قبل الشرطي ممثل للحكومة. وتبدو الشخصيات على اختلافاتها مندمجة في نسيج اجتماعي صراعه الأساسي مرتبط بالفقر والحاجة في مواجهة الثراء والسلطة.

يصور الفيلم حشودًا من حفاة الأقدام تغزو شوارع المدينة استخدم فيها بيومي أشخاصًا حقيقيين، مما أضفى على تلك المشاهد مسحة واقعية قوية. نرى شخصيات جائعة تسعى وراء رغيف خبز تخاطفه، ونرى لافتة معلقة على واجهة منزل “إنسان حر، للإيجار حتى مقابل اللقمة”. يقدم الجوع في الفيلم على أنه “حتمي”، إذ تخضع له الشخصيات الفقيرة التي اختار المخرج المؤلف أن تكون أبطاله.

بالإضافة إلى السمات الاجتماعية المميزة والمتمايزة للشخصيات، يرسم الفيلم السياق التاريخي للشخصيات من خلال إظهار انتماءاتها السياسية التي تتبدى في شكل ملصقات على جدران حجرة كل من برسوم ومتولي، تعبر عن مرحلة ثورة 1919 وما صاحبها من دعاوى للمؤاخاة بين طوائف الأمة المصرية، وهو ما ظهر في الفيلم من خلال بعض الأيقونات مثل صورة سعد زغلول المعلقة على حائط في حجرة الشيخ متولي، أو شعار “فليحيا الارتباط” المكتوب على حائط الحجرة التي ينام فيها برسوم، أو العلم الذي يضم الهلال مع الصليب في حجرة كل من برسوم ومتولي.

يقدم الفيلم خطابًا نقديًّا لاذعًا وإن جاء بشكل ساخر يتوافق مع النوع الكوميدي الذي اختاره المخرج لعمله. فهو يلجأ إلى ممثل كوميدي مشهور: بشارة وكيم، ليقوم بدور الشيخ متولي، ويتناول المشكلات الاجتماعية من خلال خطاب ساخر مرتبط بنوع “الفارس” الموروث من المسرح. كذلك نجد في هذا القالب ترددات لفن الأراجوز وحكاياته، تلك الدمية المصرية التي تحيي العروض الشعبية وتتميز بشخصية كوميدية ابتليت بمشكلات تجعلها في صراع دائم مع أشكال مختلفة من السلطة. وهكذا فالخطاب الساخر الذي يتخلل الفيلم ينبع من هذا الفن الشعبي الموروث ويمهد لتناول قضايا جادة يصبغها بالسخرية والضحك.

يسخر الفيلم من ممارسة الإيمان الديني واعتناق الأيديولوجيات السياسية؛ إذ تتحول المعتقدات إلى مجموعة من الأيقونات التي ترمز لسرديات كبرى يحتمي بها البطلان: السردية الوطنية التي يرمز لها العلم والشعارات والبورتريه السياسي، والسردية الدينية التي يرمز لها البورتريه الديني وطقوس الصلاة وزى الشيخ متولي. لكن تكمن السخرية في المفارقة بين تلك السرديات الكبرى والوعود التي تقدمها، وذلك الشعار الذي يكتبه المخرج المؤلف في واحدة من لوحات الفيلم: “الجوع كافر”. فبعد صلواته الصباحية لا يحصل برسوم سوى على مياه غير صالحة للشرب، ويفاجأ أن جوعى آخرين سرقوا رغيفه، وبعد الوجبة التي تناولها مع الشيخ متولي لسد الجوع الذي يلتهمهما، تقوم أجهزة الدولة بالقبض عليهما.

ينتقد الفيلم أيضًا الصحافة ويسخر من وظيفتها عندما يعرض الصحف في صورتين: في الأولى تُقَدم قراءة الصحف بوصفها وسيلة لتمضية الوقت، تساعد الجياع على التغلب على الجوع. وترتبط كذلك بشخصية المحتال الذي يوظف المعلومات التي يستقيها منها في نسج حيله. الصورة الثانية أكثر قسوة عندما نرى الصحف في شكل مهملات قذرة تلقى من النافذة يبحث فيها الشيخ متولي عن ضالته، مثلما تبحث الحيوانات عن الطعام في قلب صفائح القمامة.

إلى جانب هذه الواقعية الموضوعية، يقدم الفيلم جماليات واقعية تظهر في المناظر الخارجية والديكورات الطبيعية، مع استخدام اللقطات البعيدة التي تحتوي على عمق المجال لتقديم صورة واسعة لمشهد المدينة: فنرى شوارع قديمة، واجهات منازل فقيرة، أرصفة محطمة، والنفايات متناثرة على الطريق. يستخدم بيومي مجاميع المارة في خلفيات المناظر التي تحيلنا إلى جماليات السينما التسجيلية. وتضيف تدرجات الرمادي والظلال صورة مرئية غنية بالتفاصيل المتنوعة.

“برسوم يبحث عن وظيفة” فيلم من زمن السينما الأول

في عام 1995، عرض فيلم “برسوم يبحث عن وظيفة” في قاعة العرض الرئيسية بالمقر المركزي لليونسكو احتفالاً بمئوية السينما في العالم *٦. يعكس اختيار الفيلم لهذا العرض شهادة بمشاركته في تأسيس صناعة الفن السابع في العالم. ويؤكد ذلك اهتمام بيومي بتصنيع آلات العرض والمعامل التي كان يستخدمها في أفلامه، وفى هذا هو يتشارك الولع بالاختراع والإبداع الصناعي مع رواد السينما في العالم في تلك المرحلة. فقد شهدت نهايات القرن الـ19 وبدايات العشرين تطورًا في أجهزة الإبصار، تجاوب مع افتتان جمهور هذا العصر بالصورة التي تعيد إنتاج العالم، بسبب تطور ما يسميه اللاكانيون “دوافع أو غرائز المشاهدة”، التي تولد شعورًا بالمتعة الحسية المرتبطة بالإبصار، وهي الدوافع التي استحوذت على الإنسان في بدايات عصر الحداثة مع التطور الكبير في أجهزة صناعة الصورة: الكاميرات بأنواعها، التليسكوب، آلات العرض…

في عام 1995، عرض فيلم “برسوم يبحث عن وظيفة” في قاعة العرض الرئيسية بالمقر المركزي لليونسكو احتفالاً بمئوية السينما في العالم *٦. يعكس اختيار الفيلم لهذا العرض شهادة بمشاركته في تأسيس صناعة الفن السابع في العالم. ويؤكد ذلك اهتمام بيومي بتصنيع آلات العرض والمعامل التي كان يستخدمها في أفلامه، وفى هذا هو يتشارك الولع بالاختراع والإبداع الصناعي مع رواد السينما في العالم في تلك المرحلة. فقد شهدت نهايات القرن الـ19 وبدايات العشرين تطورًا في أجهزة الإبصار، تجاوب مع افتتان جمهور هذا العصر بالصورة التي تعيد إنتاج العالم، بسبب تطور ما يسميه اللاكانيون “دوافع أو غرائز المشاهدة”، التي تولد شعورًا بالمتعة الحسية المرتبطة بالإبصار، وهي الدوافع التي استحوذت على الإنسان في بدايات عصر الحداثة مع التطور الكبير في أجهزة صناعة الصورة: الكاميرات بأنواعها، التليسكوب، آلات العرض…

وإذا كانت السينما في بداياتها قد حملت تأثيرات من فنين سابقين عليها هما المسرح والفوتوغرافيا، فيمكننا تلمس هذه التأثيرات في فيلم بيومي بوصفه ممثلا لتلك المرحلة المبكرة من تاريخ السينما، وبوصفه يحمل بعضا من سماتها. فنجد مثلا أن جماليات الفيلم تعتمد على تقنيات مستمدة من فن المسرح، منها وضع الكاميرا تجاه الممثلين بشكل يحاكي عين المشاهد بالنسبة لخشبة المسرح: فالكادرات أمامية للشخصيات، واللقطات مسطحة، والتكوينات تعتمد على خطوط أفقية، والشخصيات تخاطب المتفرج مباشرة من خلال النظر إلى الكاميرا، وهو ما يعيد إنتاج اللعبة المسرحية في نوع “الميوزك هول” كما كان الحال في أفلام “شابلن” في نفس الفترة.

وفي واحدة من اللقطات المميزة في الفيلم، نرى من خلال صورة ثابتة تستمر على الشاشة لوقت ملحوظ شارعًا فارغًا، قبل أن يتم اختراق الكادر بواسطة حركة الشخصية التي تمر داخل حقل الرؤية وهي تجرى حتى تخرج منه من الجانب المقابل من الكادر، ثم يعود الشارع فارغًا لثواني. (إنظر الأشكال أ-ب-ج) علاقة حركة الشخصية بثبات الكادر في هذا المثال تقدم نموذجًا على استخدام التكنيك المسرحي الذي يميز علاقة حركة الممثل بخشبة المسرح وكواليسه.

أ

ب

ج

أما فيما يتعلق بلغة الفوتوغرافيا في فيلم “برسوم يبحث عن وظيفة”، فجدير بالذكر أن بيومي قبل أن يصبح مخرجًا كان مصورًا، وقد استمر في ممارسة التصوير الفوتوغرافي حتى نهاية أيامه. بل إنه قام بصنع كاميرا بنفسه. لذلك فإن وجود جماليات الفوتوغرافيا في فيلمه له ما يبرره، فهو يأتي من ناحية من خلال تجربته الشخصية، ومن ناحية أخرى من التأثير الذي مارسه هذا الفن على السينما في سنواتها الأولى. في بعض اللقطات يمكننا تلمس بعض من جماليات الفوتوغرافيا، فناهيك بثبات الكاميرا التي لم تكن تتحرك بسهولة في ذلك العصر، نلاحظ ثبات العناصر داخل الكادر، وكذلك طول زمن اللقطة الذي يتيح التأمل المرتبط بالصورة الثابتة. وهو ما نلاحظه في أفلام أخرى له يتم فيها تصوير الشخصيات سينمائيًّا بشكل بورتريه فوتوغرافى حيث تتخذ مكانها وتثبت وتظل تنظر إلى الكاميرا والكاميرا تنظر إليها في لقطة طويلة، وكأننا بصدد التقاط صورة فوتوغرافية.

“برسوم يبحث عن وظيفة” هو تراث السينما المصرية الأول، وهو في بساطته وتلقائيته يحمل بذورها التأسيسية مع مجمل أعمال محمد بيومي التي تنتظر مزيدًا من الاهتمام، سواء على مستوى إعادة الترميم والحفظ، أو التناول بالبحث والدراسة لاستكمال المجهود الرائد الذي بدأه محمد كامل القليوبي في هذا المجال.