- في هذا المقال تطرح الكاتبة والروائية الأمريكية ڤانيسا ڤيسيلكا التي جابت، منذ مراهقتها الأولى، مسافات طويلة مسافرة بطريقة الأوتوستوب، تساؤلاً مهمًا، وهو: لماذا تعتبر السردية النسوية لسفر المرأة وحدها على الطريق مهمة للغاية. ولماذا هي نادرة على الرغم من أهميتها؟

لم يكن رحلات الطريق سهلة على الإطلاق لفتاة وحيدة، مخاطر لا تعد ولا تحصى قد تعترض طريق المرأة التي قد تجرؤ وتفكر في خوض مثل هذه التجربة التي احتكرها الرجال، حتى في المجتمعات الأكثر تحررًا؛ التي قطعت المرأة فيها شوطًا أطول وأكثر نجاحًا في الحصول على حقوقها. المرأة على الطريق ليست مثل الرجل على الطريق، المرأة المسافرة هكذا وحدها، لا بد وأن وراءها سرًّا خطيرًا، لا بد أنها هاربة من شيء ما، والمؤكد، من وجهة نظر عموم البشر في كل مكان أنها لا تملك الحق في السعي والبحث عن نفسها وعن إجابات لأسئلة وجودية قد تراودها.

لم يكن رحلات الطريق سهلة على الإطلاق لفتاة وحيدة، مخاطر لا تعد ولا تحصى قد تعترض طريق المرأة التي قد تجرؤ وتفكر في خوض مثل هذه التجربة التي احتكرها الرجال، حتى في المجتمعات الأكثر تحررًا؛ التي قطعت المرأة فيها شوطًا أطول وأكثر نجاحًا في الحصول على حقوقها. المرأة على الطريق ليست مثل الرجل على الطريق، المرأة المسافرة هكذا وحدها، لا بد وأن وراءها سرًّا خطيرًا، لا بد أنها هاربة من شيء ما، والمؤكد، من وجهة نظر عموم البشر في كل مكان أنها لا تملك الحق في السعي والبحث عن نفسها وعن إجابات لأسئلة وجودية قد تراودها.

يستدعي هذا التصور الذي يعتبرها هاربة على الفور، ولا بد أن وراءها سرًا غامضًا، شخصية “نجاح”، التي لعبت دورها مديحة كامل في فيلم محمد خان “مشوار عمر، 1986”. أو بالتصور التقليدي الذي يرى المرأة التي توقف سيارة عشوائية على الطريق امرأة لعوب، مثلما فعلت نجلاء فتحي؛ “هدى” في فيلم “أجمل أيام حياتي، 1974″، حين رفعت ذيل فستانها لتوقف سيارة على أحد الطرق خارج بيروت، بعد طول انتظار مع حسين فهمي على الطريق الذي حاول كثيرًا وفشل. نجحت ساقاها فيما فشل فيه هو أكثر من مرة، فنظر إليها نظرة ذات مغزى واضح! الصورة إذن تريد أن تقول هذا، نجحت لأنها امرأة، ولأن ما فعلته كان من أفعال الغواية. مع أن فكرة الأوتوستوب في مبدئها هي المغامرة، هي كيف تلتقي بالغرباء، هي إجابات على أسئلة مثل: ماذا ينتظرني إن ألقيت بنفسي في مجال مجهول ضيق وسط أناس لا أعرفهم ولا يعرفونني نهائيًّا؟ كم من المخاطر قد تواجهني وأنا ألتقي أناسًا أعرفهم جيدًا وطالما تعاملت معهم، فما بالك وأنا ألقي بنفسي في صندوق مغلق غامض. بالطبع ليست بالتجربة الهينة، والنتائج مفتوحة على كل أنواع النهايات، والخطر واحد من هذه النتائج، بل ربما يكون على قمة قائمة النتائج.

لكن ينبغي هنا الإشارة إلى التجربة التي قامت بها الكاتبة صافي ناز كاظم في عام 1959، حين جابت أوروبا، على مدى سبعين يومًا، وزارت سبع دول، بصحبة شقيقتها، بطريقة الأوتوستوب وهما بعد طالبتان في الجامعة لا يملكان إلا القليل جدا من المال، وسجلت مشاهداتها وذكرياتها عن هذه الرحلة في حلقات كانت تراسل بها مجلة الجيل الجديد. فيما عدا ذلك ففي هذه المنطقة من العالم، ليس لدينا رواية طريق مكتوبة بأيدي النساء طبعًا، وهو ما تشكو منه الكاتبة بالفعل، لكن الغريب، أو الأغرب من ذلك، أننا نكاد لا نملك رواية طريق كتبها الرجال حتى!

* ڤانيسا ڤيسيلكا: كاتبة وصحفية أمريكية من مواليد مارس 1969، اشتهرت بروايتها “السواحل العظمى” The Great Offshore Grounds.

*نشر هذا المقال في مجلة “The American Reader”، التي توقفت عن الصدور في 2015.

كيف تحكي النساء حكايات الطريق؟

أوتوستوب

في نوفمبر 2012، كتبت مقالاً لمجلة چي كيو ، أوردتُ فيه بالتفصيل بعض تجاربي كمسافرة بطريقة الأتوستوب في فترة المراهقة. وركَّز المقال، الذي عنوته (قاتل محطة الشاحنات) “على رحلة قمت بها مع قاتل متسلسل محتمل؛ أعتقد أنه قتل فتيات أخريات وكان على وشك قتلي. تناول المقال أيضًا بعضًا مما تعرَّضتُ له؛ مثل العيش في مواقف الشاحنات، وتناوب النوم لمدة ساعتين فقط، ومحاولات تجنب العنف يوميًّا، وتجربة التعامل مع أطراف المدن، بالتركيز على الطريق السريع. وكانت الكثير من التحقيقات التي أجريتها لمجلة چي كيو متوقفة على العثور على بعض السجلات الموثَّقة لفتاة وجدت ميتة في صندوق قمامة في صيف عام 1985. مراهقة تسافر بطريقة الأوتوستوب، وقد حضرتُ مشهد العثور على جثتها. بعدها بيومين، صحبني سائق شاحنة للتنزه، وقادني إلى الاعتقاد بأنه هو من قتلها. ثم توقف إلى جانب الطريق، وأخرج سكينًا ضخمًا وطلب مني الركوب في الجزء الخلفي من الشاحنة، وكاد يقتلني، لكني استطعت، لأسباب لا زلت لا أفهمها تمامًا، من الهروب إلى الغابة. لم أذهب إلى الشرطة، ولا لطلب المساعدة. كانت هذه أيضًا بعض المسائل التي حاولت أن أستكشفها من خلال مقالي. وقادني بحثي عن قصة المراهقة الشابة في صندوق القمامة إلى العودة بالذكريات للعديد من مواقف الشاحنات التي عرفتها وتعاملت معها عندما كنت مراهقة. غطَّيت منطقة تمتد لأربعة عشر مقاطعة، وسألت كل قِدامى الموظفين في مواقف الشاحنات عن فتاة تسافر بالأوتوستوب عُثِر عليها قتيلة في صندوق قمامة، لكن يبدو أن أحدًا لم يسمع بها من قبل. فوسَّعت نطاق أسئلتي: هل سمعوا عن أي جرائم قتل في أي منطقة توقف الشاحنات على مدار الثلاثين عامًا الماضية؟ فلم يتذكروا أي شيء! لكن ما عرفته من مكتب التحقيقات الفيدرالي رسم مشهدًا بالغ العنف، يطابق العوالم التي كنتُ أختزنها في ذاكرتي.

حتى عام 2004، عُثِر على العديد من النساء ميتات على الطرق السريعة. وبعد المبادرة التي أطلقها مكتب التحقيقات الفيدرالي لتتبع القتلة المتسلسلين على الطرق السريعة، عُثِر على فتيات في صناديق القمامة، وخلف أماكن انتظار الشاحنات، وعلى جانب الطريق، وفي أماكن مرور الشاحنات. وسجلت قاعدة البيانات الوطنية أكثر من خمسمئة چين دو في مناطق الاستراحات أو بالقرب منها ومواقف الشاحنات. [چين دو: اسم مستعار يستعمل في الإنجليزية دلالة على شخص مجهول، أو لتسمية طرف في نزاع قانوني، أو اسم تخفي لبعض الشهود المعرضين للتهديد عند ذكر شهاداتهم. ويكيبيديا بتصرّف]. وقد مررت ببعض محطات توقف الشاحنات تلك، ومع ذلك لم أتمكَّن حتى من الكشف عن شائعات بشأن جرائم قتل حدثت في الماضي. وزادت غرابة الأمر عندما زرت محطة شاحنات في بنسلڤانيا وعلمت بحقيقة مقتل امرأتين؛ وُجِدت إحداهما على بعد أمتار فقط من مكان عمل المرأة التي كنت أتحدث معها، ومع ذلك فقد قالت “لم أسمع قط بأي شيء من هذا القبيل”!

الآن، قد يكون من المغري القول إن تحفظها كان نابعًا من شعورها بالولاء للشركة، أو من خوفها المباشر من التعرض للطرد. وقد يكون المبرر أن الناس يرون ما يريدون رؤيته ويغضون الطرف وينظرون في الاتجاه الآخر عندما يخدمهم ذلك. أو يمكننا أن نقول إن النساء في مواقف الشاحنات هذه؛ النادلات وموظفات المبيعات والمحاسبات، يتصرفن وفقًا لإحساس لاشعوري بالاضطهاد، ولم “يشاهدن” هؤلاء الفتيات المقتولات، لأنهن يتجنبن بشكل روتيني النساء المهمشات اللاتي يسعين إلى حماية وضعهن الهشّ في عالم عنيف يهيمن عليه الذكور. ليس تصريحًا رائدًا بشكل خاص أن نقول إن ضبط النفس القاسي ذاك يمكن أن يكون استراتيجية مقاومة.

لكن حتى لو أردن إخفاء ما كان يجري في محطات شاحنتهم، فقد كان بإمكانهن التحدث عما كان يحدث في محطات الآخرين، فالثرثرة هواية بشرية. وفي مجتمع مهووس بالمشاهير مثل مجتمعنا، حيث يشق الناس طريقهم إلى الكاميرا أو الميكروفون ويولِّد القتلة المتسلسلون الافتتان بدلاً من الاشمئزاز، كان ينبغي على شخص ما أن يتذكَّر شيئًا ما. من تستطيع أن تنسى جثة فتاة مراهقة مقتولة عُثر عليها في مكان عملها في أثناء عملها؟ لا شك في أن التخفي الاجتماعي لهؤلاء النساء أسهم كثيرًا في افتراسهن. ولكن ما هو بالضبط هذا الاختفاء؟ لم يتذكر أحدٌ هؤلاء النساء، على ما يبدو، لأن أحدًا لم يراهُن في المقام الأول. لم يراهُن أحد جزئيًّا بسبب عدم وجود سردية ثقافية تخصهن تتجاوز الاغتصاب والموت. لقد تعرضت النساء على الطريق للاغتصاب بالفعل، وقتلن بالفعل. في حين أن الرجل على الطريق قد يُنظر إليه على أنه في خطر محتمل، أو مغامر، أو سيئ الحظ. أي أنه في جميع الحالات، يكون الخطاب محتملاً. عندما يخطو الرجل على الطريق، تبدأ رحلته، لكن عندما تخطو امرأة على نفس الطريق، ينتهي طريقها/حياتها.

ڤانيسا ڤيسيلكا على الطريق

سيدهارتا ودانتي وفرودو

سيدهارتا يريد التحرير، ودانتي يريد بياتريس، وفرودو يريد الوصول إلى ماونت دوم؛ كلنا نريد أشياءً. السعي عنصر أساسي في التجربة الإنسانية، وجميع روايات الطريق مبنية إلى حد ما على السعي. لكن إذا كنتِ امرأة، فإن إمكانية السعي الأساسية هذه مرفوضة، فلا يمكنكِ الذهاب إلى أي مكان إذا لم تتمكني من الخروج إلى الطريق. وللمزيد من التوضيح؛ عندما كنتُ في الخامسة عشرة من عمري، قطعت مسافة 15000 ميل بمفردي، معظمها من خلال مواقف الشاحنات. وعندما كنتُ في التاسعة عشرة من عمري، كنت قد قطعت مسافة 5000 ميل أخرى عبر تركيا واليونان ويوغوسلافيا قبل الحرب، وحدي أيضًا. كانت تلك السنوات فترة بؤس وإرهاب، لكنها كانت أيضًا فترة انتقالية. كنتُ كل يوم أتنقل بين الخطر، والكوميديا العالية، والوحدة الشديدة؛ وهذا يعني أنها كانت أيضًا مغامرة، وأنه في داخل كل الاضطرابات الكبيرة كانت هناك نفسية ناشئة تحاول أن تكبر، وأن تتغير، وتواجه العالم كشخص بالغ.

لكن لا توجد نظيرة أنثى في ثقافتنا لإسماعيل أو هاك فين. لا يوجد دين موريارتي، أو سال، أو غيره. يبدو الأمر وكأنه أزمة كبرى، لكنه ليس كذلك. باعتباري مسافرة أتوستوب تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، كانت نجاتي تعتمد على قدرة الآخرين على تصور مستقبلي المحتمل/المتوقع. دون إطار مليڤيلياني أو كيرواكي Melvillean أو Kerouacian، أو على الأقل سردية توضِّح احتمالات ما بعد الموت، لم يكن من الممكن التعرف على مهاراتي أو مدى فضولي، ومن ثمَّ لم يكن من الممكن التعرف عليَّ.

يتركز السعي الحقيقي في الفاعلية والقدرة على تجاوز حدود الفرد في السعي وراء شيء أكبر. يتعلق الأمر بالرغبة التي تتجاوز ما قد نعرفه عن هويتنا. إنه اختبار قوة، وقدر. الرجل الذي لديه مسعى، داخليًّا أو خارجيًّا، يختار في كل مرحلة ما إذا كان سيتحمل العواقب أو يتراجع، وهذا الاختيار مشبع بالبطولة. لكن النساء محصورات في خيار واحد مأساوي أو قاتل، هو بطبيعة الحال نتيجة لإخفاقاتهن، بالإضافة إلى المخاطر التي تحدق بهم، للعودة إلى هذه اللحظة التأسيسية من الخطيئة أو المأساة، بدلاً من ربط هذه اللقاءات واللحظات في سردية استكشافية تسمح بنتيجة يمكن أن توحد هذه الخيارات الفردية بأي طريقة بطولية.

وسأعترف أيضًا أنني اعتقدت أن السرديات الثابتة/ المسبقة يمكن أن تكون خطيرة جدًا، إذ تُشكِّل إحساسنا الآني بالذات، ويمكنها أن تكون مُخدِرة ومحدودة ومملة، كما أن تطورنا كبشر مرتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرتنا على قطع خطوط القصة المبسطة هذه بدلاً من الوقوع في أسرها. ما أفكر به في السرديات الثابتة المسبقة المشهد الذي يجسد نرجسية المراهقين، لكنها أيضًا تحافظ على سلامتنا. وتمثل مكانتنا في المجتمع وتؤكد على جعلنا مرئيين. لذلك فالشيء الوحيد الأكثر خطورة من وجود سرديات ثابتة هو عدم وجود سرديات على الإطلاق، وهذا أمر قاتل. إن موضوع عدم امتلاك النساء لسرديات مهمة يتطلب جهدًا طويلاً، لأن الجواب القصير سيكون نوعًا من البلاهة؛ فلا يمكن للسلطة والنظام الأبوي أن يوفرا للمرأة إمكانية السعي، إذ تعامَل النساء ضمن هذه الهياكل كعناصر للحفاظ على المجتمع، لا كعناصر للتغيير الاجتماعي؛ يمكنكِ الذهاب في مهمة لإنقاذ والدك، وارتداء ملابس الرجل والتعرض للإصابة، ووارد أن تتعرضي (للاستشهاد) والاغتصاب، ولكن ليس بإمكانك، لا سمح الله، أن تخرجي من الباب فقط لتستكشفي وتَري ما بالخارج. وهذه هي حكايات الاغتصاب والموت التي تصل إلينا. لا أقول إن الاغتصاب والعنف ليسا من التجارب السائدة التي تتعرض لها النساء المسافرات بالأتوستوب؛ بل أقول إن خيالنا الثقافي يلعب دورًا في جعله التجربة السائدة.

دون سرديات أخرى لتعريف تلك التي نمتلكها بالفعل، تُحبط علاقتنا مع المرأة الغريبة التي نلتقي بها على الطريق. نبتعد عنها، لأننا لا نريد أن نرى. ونحن نوافق على هذا الخفاء، لأن ظهورها يفرض خيارًا: إما إنقاذها أو لا. إذا تركت لضغط الاختيار بين الإنقاذ أو الهروب، فالتغاضي وعدم الرؤية هو الخيار الأسهل. وهذا بالتحديد ما يجعل السردية الفقيرة للنساء على الطريق غير مرئية اجتماعيًّا. لذا نعم. قد يجادل المرء بأنه ربما يوجد عدد قليل جدًا من السرديات لأن التجارب الجذرية الإيجابية نادرة. بعبارة أخرى، بالنسبة للنساء المسافرات، فإن الاغتصاب والموت موجودان وواردان إلى حد كبير، ومع مرور الوقت، سيكونان كل ما ستقابله كل امرأة إحصائيًّا. إذا وضعنا الموت جانبًا (الذي سنلتقي به جميعًا إحصائيًّا)، فمن العدل أن نقول إن أي امرأة تقطع مسافة طويلة معرضة للاغتصاب. ولكن من الوارد أيضًا أن يغرق أي شخص يعمل على قوارب صيد الكابوريا أو يفقد أصبعًا، ومن المحتمل كذلك أن يصاب أي طاهٍ بحروق شديدة. ومع الوقت من المحتمل أن يتعرَّض أي رجل في الشارع للضرب، وأن يُطلَق النار على الجنود في أثناء فترة الخدمة، وأن يصاب سائق سيارة السباق، ومع ذلك فإننا ننظر إلى هذه الاحتمالات الإحصائية بشكل مختلف.

خلال رحلاتي، اختبرتُ ألوف التفاعلات مع أفكار الناس حول ما كنت أفعله في حياتي، لكن، تقريبًا، لم يسمح لي أي منهم بإمكانية الاستكشاف، أو التنوير أو اختيار المصير. القدر نعم. المصير، لا. لقد كنت إما “محظوظةً لكوني على قيد الحياة” أو “غبيةً للغاية لأني أسافر وحدي على الطريق أصلاً؛ إلى درجة أنني أستحق الموت”. ومع أنني قد أكون غبية للغاية، فإن خياري بمغادرة المنزل والتسكع سيرًا على الأقدام لم يكن بالتأكيد غبيًّا أو أكثر خطورة من ركوب سفينة لصيد الحيتان في خمسينيات القرن التاسع عشر، أو “سرقة” أحد العبيد ونقله عبر حدود الولاية، أو الدخول في علاقة حارة وملاحقة شخص غامض سارح في الولايات، أو ركوب الخيل في حالة سُكر تحت تأثير مواد مهلوسة. هذه الحكايات خيالية، نعم، لكنها تؤثر بعمق على كيفية رؤيتنا للناس على الطريق. والظل الذي تلقيه هذه السرديات على شخص يقدّر الفضول الوجودي والمغامرة والفردية، لا يسقط على النساء. في بلد به أغنى روايات طريق في العالم الحديث، لا تملك النساء ولا رواية منها. بالتأكيد، توجد رواية “القاتلة المجنونة” و”ديزي ديوك”، لكن فيما عدا ذلك لا شي!

حتى فاكهيد عنده كتاب

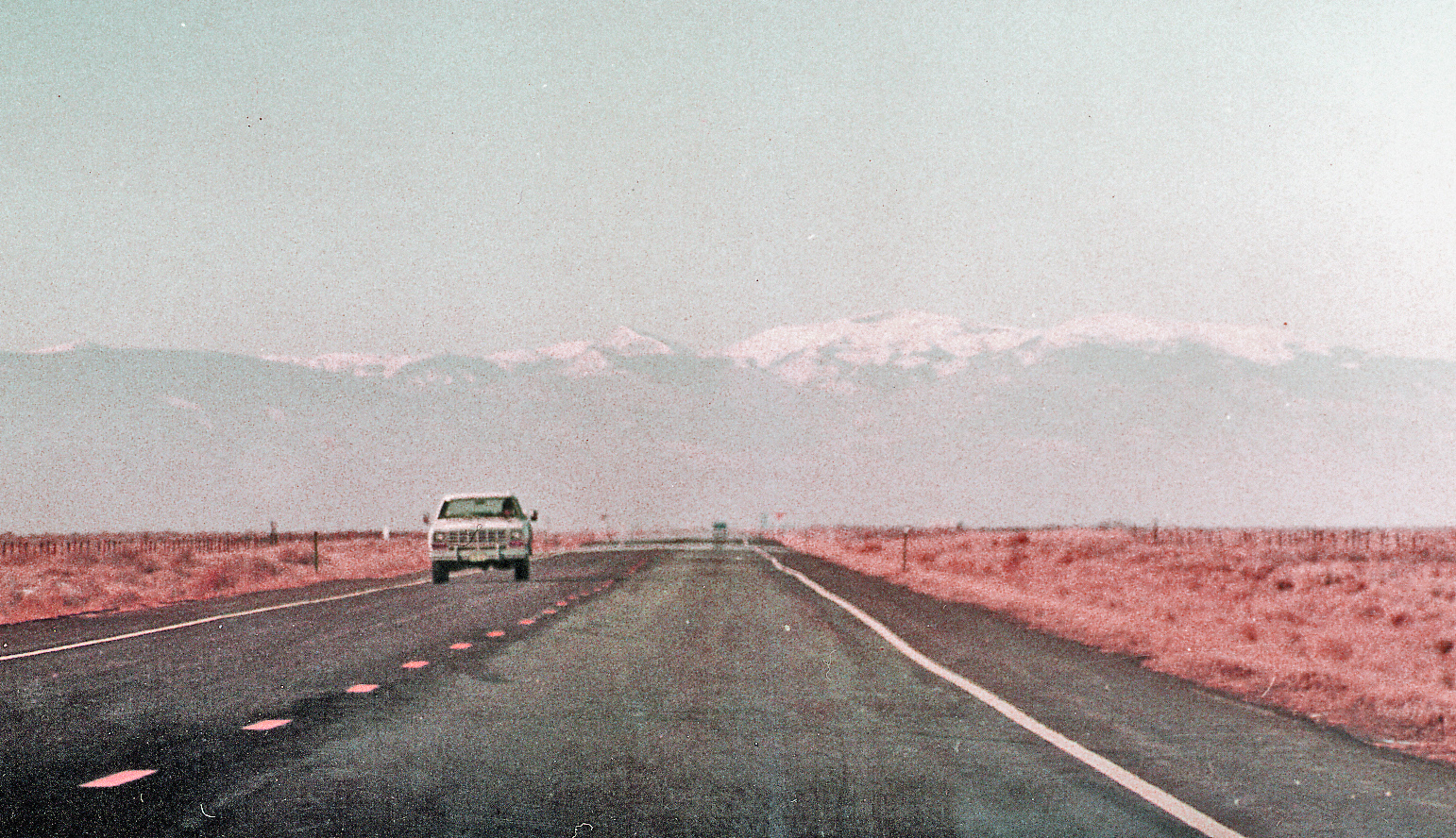

لطالما كان الافتقار إلى روايات الطريق النسائية مصدر إحباط بالنسبة لي. أدركت ذلك للمرة الأولى بعد نحو أربعة أشهر من مغادرتي للمنزل. كنت في موقف شاحنات خارج ألبوكيرك، ورأيت شابًا يغسل ملابسه إلى جانب سائق الشاحنة. كان يسافر مثلي، مع أنه ربما كان أفضل حالاً بعض الشيء لأنه كان لديه غسالة على الأقل. كان شابًا في سن الكلية يحمل حقيبة ظهر، كان (نعم، هذا صحيح) ويحمل نسخة من كتاب “على الطريق” On the Road [رواية چاك كيرواك]. لم أكن قد رأيت الكتاب من قبل، فسألته عما يدور، فقال إن الرواية تحكي عن شاب ترك كل الهراء وراءه وخرج على الطريق.

وعلى الفور ربطت بين الأمور. جلست على كرسي قريب وحاولت أن أفتح حوارًا معه، لكنني فشلت. أعترف بأني أحيانًا لديّ ميلٌ لأن أكون مثل الجرو في صداقاتي عندما لا يكون ذلك مرغوبًا، وقد انزعج الفتى بشدة. كنا مراهقَيْن بصدد التسكع والسفر على الطرق السريعة، وكلانا يحاول اكتشاف نفسه، وأن يصبح شيئًا ما، لكنه كان مدرعًا بفكرة ما؛ بالسردية التي سيتمكن عبرها من تشكيل نفسه والاعتراف به اجتماعيًّا. لقد كان مرئيًّا، بينما كنتُ مجهولة، يا له فارق خطير!

وكما قلت، فالافتقار إلى مجموعة متنوعة من السرديات الحامية غير آمن لأي شخص هامشي. الآن، يمكنني أن أتخيَّل شخصًا يقول، انتظر لحظة، الروايات لا تقتل الناس؛ بل الناس يقتلون الناس. هذا صحيح، لكن السردية التي تَعِدُ بأكثر من الموت تقود حتمًا إلى الفضول الذي يؤدي إلى التفاعل. وعندما يقتصر استنتاج السردية في مخيلة الجمهور على الضرب المميت والاغتصاب، فإن توترها يكمن حصريًّا داخل المتفرج، ويقاس بمدى تأثره بها عاطفيًّا. بعد ذلك، تتوقف المرأة على الطريق عن أن تكون إنسانًا، كما هو الحال مع العديد من الأشخاص على الهامش، وبدلاً من ذلك تصبح مقياسًا، وهي أداة يمكن من خلالها قياس أو تحديد إنسانية المتفرج (أو القارئ). كأنها كائن مُولعٌ بتعاطفهم (بدلاً من “النظرة الذكورية” على سبيل المثال)، ويمكن للمشاهد أن يختار إنقاذها، أو مشاهدتها، أو أن يختار تجاهلها بينما تواجه مصيرها؛ وهذه الاختيارات هي قلب الدراما.

بعد ثلاث سنوات خلال فترة قصيرة في الكلية، قرأت رواية كيرواك “على الطريق”، وذهلت كيف بدت رحلة سال المروعة والممولة تمويلاً جيدًا. احتجت إلى أن أصل إلى الثلاثينيات من عمري قبل أن أدرك قيمة كيرواك، لكنني أقدره الآن. ومع ذلك، فالأشياء التي هرب منها إسماعيل، وهاك، وسال، وفاكهيد: القلق، والمدنية، والاختناق بسبب الملل، والوعي؛ كل هذه الأسباب كانت بطريقة ما غير كافية لتبرير رحيلي.

إذن ما احتمالات وجود روايات طريق كتبتها النساء؟

يوجد كتاب توم روبنز Tom Robbins الأكثر مبيعًا، و”حتى راعيات البقر يشعرن بالحزن” Cowgirls Get the Blues، وفيها تتعرض المسافرة الشهيرة سيسي، للاغتصاب والموت. ولكن مجددًا، سيسي محمية بإبهامين طويلين للغاية! وتوجد رواية “دوروثي على طريق الطوب الأصفر”؛ هذه بالتأكيد قصة طريق… تدور أحداثها في أرض أوز. وكذلك توجد بعض المختارات من قصص الطرق النسائية التي تظهر من خلال دور النشر المستقلة. كما صنعت هوليوود القليل من أفلام تقوم فيها فتيات صغيرات برحلات تجول. لكن لا أحد من هؤلاء يشترك في عنصر السعي أو نوعية القلق التي تصبغ سرديات الطريق الذكورية. لذا، في حين أنه قد تكون هناك قصص، فلا أحد يقفز إلى الذهن، وفعل “القفز إلى الذهن” هو الذي يجعل مثل هذه الروايات مهمة… أعني، يا إلهي، حتى فاكهيد عنده كتاب!

ڤانيسا ڤيسيلكا مع الكتب

على الكتف، على الحافة، المنفى

بما أن بطلاتنا “ينبغي” أن يحاولن دائمًا الهروب للطريق (لمجموعة محدودة جدًا من الأسباب)، وبما أننا قررنا، جميعًا، أن قصصهم يجب أن تحدث فقط تحت ظل الافتراس، أو الخروج من دائرة احترام المجتمع، فالسرديات التي تتجاوز هذه المعايير تقدم لنا شخصيات لا نعترف بإنسانيتها، ومن ثَمّ محكوم عليها بالتجاهل الأدبي. ولكن لماذا يحدث ذلك؟ كلنا نحب القصة الجيدة، ونحب أن نتفاجأ بالشخصيات، لماذا يجب أن يكون هناك مثل هذا التقييد السردي فيما يتعلق بالنساء على الطريق؟

كنت سأحذف تجربتي المبكرة مع الفتى التي كان يقرأ رواية “على الطريق”، لو لم تكن نموذجية. أصبح من الواضح أكثر فأكثر أنني أخشى الناس في السفر؛ كنت صغيرة بوجه مليء بالنمش، أغسل شعري وأمشِّطه في أحواض الحمامات. كنتُ حاسمة وودودة في الوقت نفسه، لكن مع ذلك، كان يوجد شيء ما يميزني عن نظرائي الذكور؛ لقد اختبرت خوفًا يبدو أنه ينشأ من الفجوة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتكاليف الاجتماعية للسفر. المرأة تدفع أكثر من الرجل بكثير مقابل اللعب. نحن ندرك أنه، في عالمنا، يتم تمييز وإقصاء أي امرأة على الطريق من النسيج الاجتماعي، بل إنها تُستأصل بشكل عنصري، ويصبح الأمر وكأنها عندما تخطو على الطريق، فإنها تخطو إلى الهاوية. والنتيجة أن كل ما يؤدي إلى هذا الاختيار يشعرنا بخوف بدائيّ.

الرجل على الطريق منعزل. أما المرأة على الطريق فوحيدة. وهذا ليس تلاعبًا لطيفًا بالألفاظ، بل تجربة اجتماعية مختلفة تمامًا. كثيرًا ما سُئلت عن سبب سفري، لكني بمرور الوقت، أدركت أن السؤال لم يكن “لماذا”، بل كان “كيف”.

كيف لي أن أغادر؟ ما مدى سوء ذلك؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ وهذه أسئلة مختلفة جدًا عن “لماذا”. أو “ماذا” كما في سؤال “كيف حدث ذلك؟”، بينما يشير مصطلح “لماذا” إلى الفردية والفاعلية. لماذا ذهبت بهذه الطريقة؟ لماذا تحب الجبن الجودا وتكره الجبن السويسري؟ لماذا تعتقد أن هذه فكرة جيدة؟ والفارق بين “كيف” و”لماذا” فجوة أساسية بين تجربة الطريق بين الذكور والإناث.

ولكن هل “كيف” مقابل “لماذا” تؤثر حقًا على الرؤية؟ ألن تجعل سردية درامية واحدة مثل الاغتصاب أو الموت شخصًا (خصوصًا لو كان شخصًا يجلس في مقعد الراكب في سيارتك) مرئيًّا بشكل أوضح؟ يعود الأمر إلى قلق المتفرج أو السائق. في أزمة الاتجاه، وفيما يتعلق بالراكب، فهم يحاولون رؤية الراكب من خلال روايات مختلفة كي يحددوا كيف يشعرون أو يتفاعلون معه بناءً على من يعتقدون، وذلك طبعًا من منظور أخلاقي واجتماعي. وفي النهاية، السرديات مرايا، أليس كذلك؟ عندما لا تتوافق صورة المسافرة في المقعد الأمامي مع تلك الروايات، يتغبش وضوحها. مثل المدارات التي شكلتها الإحصاءات المحتملة، يبدو أنها تظهر وتختفي، وقد تتحد كإلكترون يظهر في المكان الذي تتوقع أن تراه فيه. مَن منا لن يكون قلقًا مع شخص يتلعثم ظاهريًّا وباطنيًّا بسبب الوجود أمامهم؟ لذلك نختار قصة مألوفة ونعلق عليها على نظرتنا للعالم.

وبمجرد أن تقتصر السردية على ما هو مألوف، فإننا نعود إلى حيث بدأنا، حينها يصبح علينا إما الهروب أو الانخراط في اختيار ما إذا كان ينبغي إنقاذ المرأة على الطريق أو التخلي عنها. عند هذا الحد، يصبح سؤال “إذن، هل أنت يائسة، أم مأساوية، أم غبية؟” ذا معنى كبير. وترجمة السؤال: “أخبريني كيف أعاملك”. وإذا نظرنا مرة أخرى إلى استجابتنا الغريزية لامرأة على الطريق، يمكننا أن نرى أنها مرتكزة على فكرة المنفى؛ فالرجل على الطريق جذاب، أما المرأة على الطريق فلا بد أن وراءها سر خطير، ومن المؤكد أنها لم “تبتعد من تلقاء نفسها”، بل نُبذت، وبمجرد أن يتجنبها شخص ما، فإن الشخص التالي سوف يفعل ذلك أيضًا. مجرد حقيقة أنها موجودة على الطريق ينبئ بأنها خطيرة. والأنكى أن الحظر المفروض تحركات النساء يتحد مع المحظورات الجنسية التقليدية (عندما تتعدى حدودها تسقط) لخلق قصة طريق لا يوجد فيها أي احتمال وراء الاغتصاب والموت.

لقد سقطت على جانب الطريق

لقد طواها النسيان

لن تمتد يد لإنقاذها

لا صديق يمكنها الاتصال به

كل الأبواب مغلقة في وجهها

لن تحزن عليها روح

لقد سقطت على جانب الطريق

لقد طواها النسيان

كانت هذه الأغنية “سقطت ذات مرة على جانب الطريق” متداولة من زمن البعيد؛ لكن أهم ما فيها أن جملة “طواها النسيان” جزء لا يتجزأ من ثقافتنا. ويمكننا أن نفترض إلى حد كبير أن سقوط المرأة هنا سقوط جنسي، ولكن جملة “جانب الطريق” هي ما يجعل السقوط دائمًا. على عكس أغنيات چوني كاش، التي تؤكد أن المرأة لا يمكن أن تكون قاتلة أو لصة أو كاذبة، أو تجد الله وتحقق خلاصها، إذ لا يمكنها الوصول إلى ذلك الطريق السريع المجرد الذي يحدث فيه القدر أصلاً؛ فلا يوجد رمز للحرية أو التغيير أعظم من “الطريق”. ومع ذلك، فقد سقطت على جانبه، ولم تتمكن من الوصول إلى وجهتها. وبمجرد أن تكون على حافة هذا الطريق، يقتصر دورها على الفرجة على الناس يمرون بها. ومع أننا اليوم لدينا مخزونًا أعمق من الشفقة الثقافية، مثل تلك، تجاه النساء، فالمفهوم الفعلي لـ”الطريق” كمسار إلى الذات الأنثوية، أو إلى مستقبل جديد، أو أمريكا مختلفة، لا يظهر أبدًا في الأغنيات أو القصص الشعبية.

النساء على الطريق مثل الشخصيات على شاشة خضراء/كروما. نعتقد أننا نراهم في حين أن ما نراه حقًا هو الخطوط المتقطعة، أو ظل إزاحتها. أي أننا نشهد الغياب، ونقرأ مجسات الحركة، وبمجرد وضعها على تلك الشاشة، يمكننا رمي أي شيء أمامها – معمل ميثامفيتامين، أو حظيرة، أو فندق – وجعلها كما نريد. يمكننا أن نفعل ما نريد لأن فاعليتها تتحقق فقط من خلال السياق، والسياق في سرديتنا المتوقعة هو والاغتصاب والموت. وأنا طبعًا لا أقترح على النساء أن تغلفن أنفسهن بسرديات البحث الذكورية وأن يذهبن إلى الطريق السريع مفلسات. لكنني أعتقد أن صور النساء على الطريق ينبغي أن ترسم بألوان أكثر تعقيدًا، وأن هناك فارقًا عميقًا بين كيفية تعاملنا كمتفرجين مع شخص نتصور أنه مدفوع بإحساس المغامرة، مقابل شخص نخشى أن يكون منبوذًا. علاوة على ذلك، قد نرغب في أن نأخذ في الاعتبار أن قصة هاكلبيري فين الذي يتجول عند النهر، هي قصة أنثى منفية.

طنجة

لا توجد طريقة سهلة لصنع الأساطير. لا توجد وسيلة لفتح رواية وطنية وإدراج شعب بأكمله. لكننا قد نحصل على لمحات بسيطة. ذات يوم، في كتاب أو فيلم، ستظهر امرأة جديدة وتشعر بأنها حقيقية. ليست مفتعلة أو رجعية، تتجاوز الصفحة أو الشاشة. وربما تكون أقوى روايات الطرق النسائية التي أعرفها هي قصة كيت، من كتاب “السماء الواقية” The Sheltering Sky لبول باولز، الذي قرأته خلال سنوات السفر، وأتذكر بوضوح تصريحها الشخصي بأنهم ليسوا سائحين، بل مسافرين، وقد أثارت هذه الجملة إعجابي، لأنني كنت أيضًا مسافرة مهتمة بالمصير لا بالوجهة، وكان طريق العودة جزيرة في البحر، وأنا بحارة، لست محارة… لقد تخيَّلت ألف مستقبل. وبعدما اعتدت متابعة الرجال من خلال كل القصص التي أحببتها، صدمت عندما مات بورت ولم ينته الكتاب. لم ينتهِ الأمر لأن كيت كانت على قيد الحياة: كانت على قيد الحياة وكانت تسافر. تعبر الصحراء في كرفان، ولديها علاقة غرامية، تفاصل بشأن الأسعار في السوق، وتفقد بعض قطع الرخام الخاصة بها، ثم “تُنقذ” وتعود إلى طنجة، فترجع إلى المدينة وتذهب مجددًا.

التوت الذهبي

كانت الفتاة الوحيدة الأخرى التي التقيتها شقراء تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، تسافر باسم مستعار “جولدن بيري”، وقد تشاركنا رحلة عبر عدة ولايات في الجنوب الغربي. وقد ألحَّت عليَّ لأبقى معها في شاطئ فينتورا، وأخبرتني بالكثير من الأشياء الرائعة التي يمكننا القيام بها. كنت مفتونة بما تقول، لكن عندما وصلت إلى بيتها لزيارتها بعد بضعة أسابيع، كان هناك حفلة في منزلها، فتحت الباب ونظرت من خلالي كأنني غير موجودة، ولم تدعني للدخول. أعتقد أنني قلت حينها جملة غبية “حسنًا، على أي حال كنت في الجوار، ومررت بك”. وظللت أبكي طول الليل على الشاطئ… هذه قصة رائعة وحقيقية. فيها لحظات مثيرة للشفقة، وخيال، وتوقعات غير واقعية؛ فيها كل شيء. ولكن إذا حاولت كتابته، فسيُطلب مني أن أشرح الكثير من الأشياء التي ستجعل القصة تبدو غير واقعية. لماذا كنت هناك في المقام الأول؟ لماذا كانت جولدن بيري هناك؟ ما الذي دفعنا إلى الطريق؟ لماذا لا نستطيع العودة؟ مم كنا نهرب؟ هذا ما يعنيه عدم وجود سرديات خارج إطار الإيذاء والعنف؛ وهذا يعني إضاعة الوقت في بناء حقك الأخلاقي في سرد قصتك في المقام الأول، وهذا يعني مشاهدتها تختنق في مهدها… إذا كانت لدينا تجربة، فستكون لأننا توقفنا عن طلب الإذن وبدأنا للتو، ولو من منتصف الحكاية!